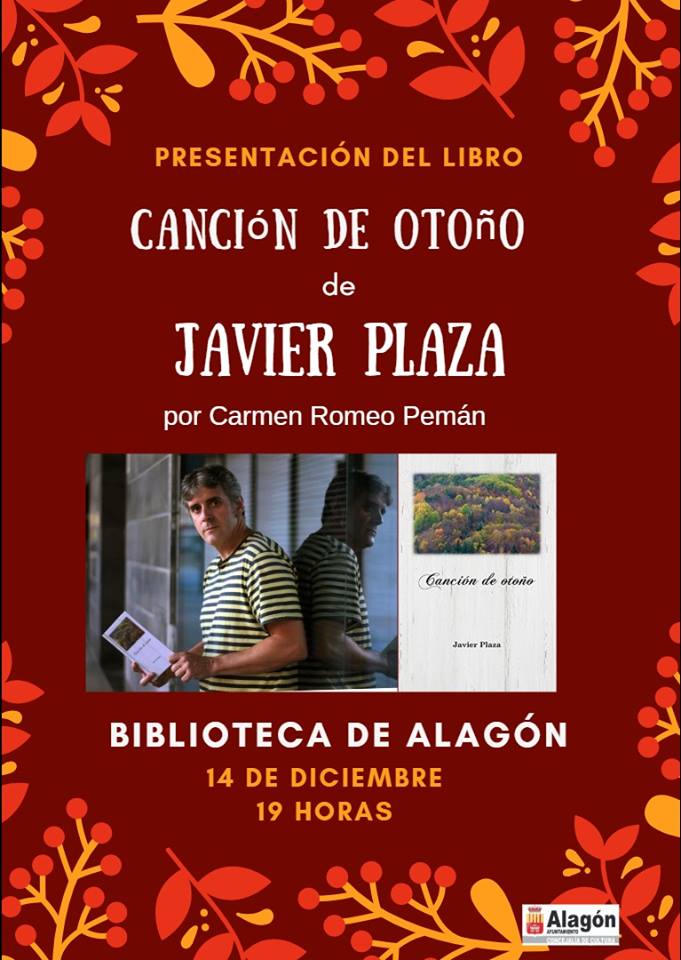

Javier Plaza, un alumno del Instituto Goya de Zaragoza, de mi instituto, hace unos meses llamó a mi puerta con su segunda novela.

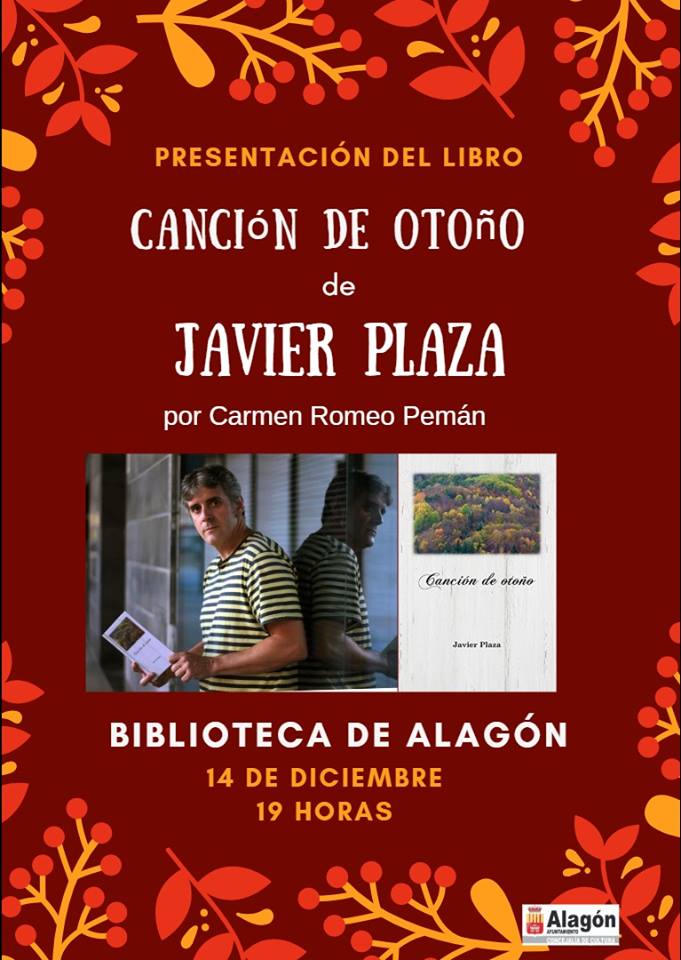

—Hola, Carmen, me gustaría que me presentaras Canción de otoño.

—Por supuesto, cuenta conmigo.

Como profesora de literatura, no pude sentirme más emocionada.

—Podría ser la semana que viene.

—No, dame tiempo. Tendré que releerla con calma.

Y ese fue el gran regalo. El tiempo para una relectura pausada. Tan pausada que en muchos pasajes me sorprendía a mí misma leyendo en voz alta. Entonces pensaba: ¡claro!, es una canción.

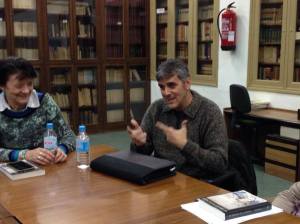

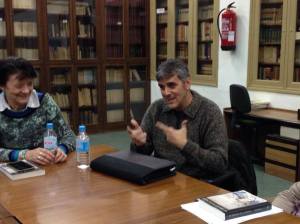

Javier Plaza y Carmen Romeo en el Instituto Goya. Presentación de La urraca en la nieve

Me había puesto en plan lector y no tomé ni una nota. Pero me dejó una huella tan marcada que me ha permitido redactar estas líneas.

Desde la primera página un narrador omnisciente nos acompaña hasta la mente atormentada de Rosa y entona una triste canción de amor y muerte. Un canto lírico a los Pirineos. Y todo transcurre en el final de la guerra de la Independencia, cuando los personajes aún tienen abiertas las heridas de unas batallas inútiles.

Empezamos luchando contra los ingleses, con los franceses de nuestro lado, y ahora nos tienen que ayudar los ingleses a echar a los franceses. Tal vez mañana se unan y se repartan el país (p. 123).

Javier Plaza, con la seguridad de un narrador que ya se hizo adulto en La urraca en la nieve, selecciona las técnicas narrativas que mejor convienen al tema y al entorno. Si en La urraca estaba asombrado por el mundo impresionista, en Canción de otoño inmortaliza los valles del Pirineo y a sus gentes con la estética de los impresionistas.

El otoño, en realidad, El otoño en Argenteuil, era el nombre de dos cuadros. Uno de Claude Monet y otro de Pierre-Auguste Renoir. Y, siguiendo la lección de estos grandes maestros, encontramos las pinceladas y los colores de la rivera del Sena en las tonalidades otoñales del Pirineo Aragonés.

La bruma, que se aferraba a los barrancos y se enraizaba en lo frondoso del bosque, ya no levantaría hasta la mañana siguiente y ocultaba, en gris, los amarillos, los ocres y los rojizos (p. 12).

La bruma en el bosque del Señor de Fanlo. Foto de Javier Plaza, 2018.

El título

Canción de otoño parece un acortamiento de Canción de otoño en primavera, el título de un poema de Rubén Darío, incluido en Cantos de vida y esperanza (1905). Como en el poema, la voz narrativa se mueve entre la añoranza de los viejos amores del pasado y el desencanto de haber perdido los años jóvenes. La experiencia amorosa va de la inocencia al desengaño y a los excesos. El final, como el último verso de Rubén Darío, mas es mía el Alba de oro, se abre a la esperanza.

Canción de otoño es un título que sugiere más que dice. Es una canción poética que lleva el eco de los trovadores medievales. Aquí en el Pirineo, como allá en Provenza, los poetas hablan de amores truncados, de anhelos casi imposibles. Aquí y allá, las belles dammes sans merçi se pasean por escenarios bucólicos.

Cuestión de ritmo

Hay novelas que respiran como gacelas y otras que respiran como ballenas, o como elefantes. (Umberto Eco, Apostillas al nombre de la rosa).

La respiración lenta de Canción de otoño tiene que ver con su lirismo, con los abundantes pasajes descriptivos y con las reflexiones sobre la vida interior de los personajes que se cuelan en sus páginas.

El tiempo narrativo

El presente y el pasado de los personajes, las acciones paralelas y el tiempo detenido son fruto de un rico juego temporal.

Como en Doña Rosita la soltera de Lorca, la acción comienza y acaba en el prólogo. Durante toda la novela, la protagonista conserva un tiempo interior estático, tan real para ella como el tiempo externo.

Foto de Javier Plaza.

En esta novela se narra un fragmento de la vida de Rosa, solo cinco años, desde 1810 hasta 1815. Y los acontecimientos de estos cinco años se combinan con los recuerdos de su pasado en el Valle de Vió y con los de los Sitios de Zaragoza. Y, a su vez, todo está recordado desde un tiempo posterior sin fechar. En el epílogo la voz de Alfonso, su marido, le pide que recuerde, que no olvide.

La disposición cronológica

Los capítulos se disponen como en una novela histórica y eso nos hace pensar en una narración lineal.

- Prólogo. Otoño. Rosa ha vuelto al valle.

- Primavera. Con los recuerdos de los Sitios de Zaragoza nace el conflicto dramático: la muerte de su hijo, Gabriel, y de su marido, Alfonso.

- Verano. Escenas del valle.

- Invierno, primavera y otoño. El tiempo detenido. Aparece Mateo.

- Primavera y verano. Viaje a Zaragoza. Mateo en un lugar relevante.

- Otoño. Una boda es el símbolo de la puerta a la esperanza.

Sin fecha. Epilogo. En un tiempo posterior. Desde allí se ha recordado toda la novela.

Todo en un tiempo recordado

El encaje temporal es fruto de una tupida red de recuerdos que se encadenan. El olor de los plateros en Zaragoza le trajo a la memoria a Gabriel y a las veces que lo había recordado en Fanlo.

El difuminado olor de la plata ardiente también le golpeó el corazón con la misma crueldad de aquella tarde en que creyó ver a su Gabriel entre los chiquillos de Fanlo (p. 181).

Le basta un detalle para evocar las costumbres ancestrales, la que aún forman una parte importante de la vida del pueblo.

La casa Quílez hacía las veces de taberna en la noche de los sábados, y en ella se reunían los hombres del pueblo, sólo los hombres (p. 241).

Elementos de composición: la trama y las subramas

Javier Plaza vuelve a una estructura clásica, como en La urraca. Comienza por el desenlace, sigue con el planteamiento, el nudo y el desenlace ampliado. Acaba con el cierre.

En el prólogo encontramos un aparente desenlace: Rosa ha vuelto al valle y pasea por el bosque acompañada de unos recuerdos que le humedecen los ojos. Una voz la saca de su ensimismamiento y la devuelve a la vida. En el planteamiento y el nudo, predomina el tiempo presente de la protagonista: su nueva etapa en el Pirineo y el viaje a Zaragoza. El desenlace lo ocupan las relaciones tormentosas con Mateo. Y el cierre, el epílogo, una voz del más allá para que sea feliz, sin olvidar su pasado.

Consigue mantener la tensión dosificando los acontecimientos. Adelanta las situaciones de forma sutil, pero no cuenta antes de tiempo. Por ejemplo, habla del viaje que prepara Rosa¸ pero en ningún momento sospechamos el motivo. Solo lo descubrimos al final. Y el lector se sorprende cuando Pedro María Ric explica cómo habían dispuesto todo con mucha antelación.

Los puntos de giro están estratégicamente calculados para seguir sorprendiendo al lector. Nadie podría pensar que Mateo fuera un viejo conocido de don Pedro María Ric. Y hasta el desenlace no entendemos la despedida de la condesa de Bureta cuando le dice a Rosa que es joven y que tiene que pensar en su vida futura, como hizo ella.

Las subtramas

La línea argumental está enriquecida con los recuerdos de los personajes y las subtramas que la prolongan. De esta forma el tejido narrativo se densifica y se amplía el horizonte social de la novela.

Los troncos de una navata. Foto de Javier Plaza

La relación de Rosa con la condesa de Bureta es una subrama importante. A través de la Condesa entran los personajes ilustres. Y Rosa se convierte en una heroína de los Sitios. De su mano conocemos los horrores de la guerra. Unos horrores como los de las pinturas negras de Goya, como los de la Zaragoza de Galdós y como los de La Artillera de María Ángeles de Irisarri.

La boda de Simón y Cecilia, la vida y el arte de los navateros, la subida de los rebaños a puerto, la bajada a la Hoya de Huesca y los episodios de las gentes del valle son subtramas que interesan por sí mismas y que aportan mayor sentido a la vida de Rosa.

Una historia de vida

En las primeras páginas ya percibimos que es una historia de vida, enmarcada y amplificada con digresiones ornamentales. Las digresiones o epífrasis consisten en ir abriendo unas anécdotas dentro de otras. En ir formando una tupida red de relaciones entre muchos personajes del valle hasta crear una especie de marasmo. Casi nos mareamos con las peripecias de los habitantes de las casas del valle. Los familiares que se acercan desde los pueblos vecinos a darle el pésame a Rosa la hilvanaban con su familia, con su casa, con su valle y con su vida (p. 29). Así afloran las relaciones ancestrales entre las familias. La novela se puebla de abundantes personajes que van configurando la epopeya del valle.

Los niños de la casa Barrau, pelirrojos, andaban siempre apedreando a los gatos y no había anciano en el pueblo que no les hubiera dado con el bastón, y los niños de la casa Borruel eran los más listos del valle y habían bajado a Boltaña a estudiar con un tío, que era jesuita, y hacía poco se habían ido con él a Italia, y los de la casa Clara, pastoreaban ya antes de andar y conocían todas las plantas, y por eso decían que su abuela, Anselma, era bruja (p. 247).

También sabemos de la crecida del río Bellós que se llevó la rueda del molino de Ansó e hicieron falta tres bueyes y una docena de hombres para que de nuevo la muela moliera (p. 14).

Poco a poco se van encadenando los acontecimientos como en los cronicones medievales. A final todo alcanza una dimensión épica en la que es imposible distinguir lo real de lo ficticio.

Una novela histórica

Los hechos históricos son el cañamazo sobre el que se teje la vida de Rosa. La originalidad descansa en el nuevo enfoque de los Sitios de Zaragoza y de las partidas de guerrilleros en todo Aragón. También la historia está recordada. Las batallas se cuentan desde el final del dominio napoleónico en España. Y redime la historia con la ironía.

En el fondo no somos tan buen negocio, este es un país arruinado. Nos invadieron casi por casualidad, porque se lo encontraron hecho (p. 28).

Un drama de amor y muerte

Canción de otoño es también un drama de amor y muerte. Un conflicto entre la tradición hispánica del amor más allá de la muerte y el instinto de la sangre. Un drama poético que nos trae a la memoria el soneto de Quevedo, Amor más allá de la muerte, y los versos del Romance de la Fontefrida:

—Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor.

—Vete de ahí, enemigo, malo, falso, engañador, que ni poso en ramo verde, ni en prado que tenga flor.

Rosa, como la tortolica viuda del romancero, es un personaje dramático. Está azotada por el dolor del pasado y atormentada por el nuevo amor que llama a la puerta:

Las escaleras de la casa de la Pardina del Señor de Fanlo. Foto de Javier Plaza

Rosa caminaba ya escaleras arriba, asfixiada, agotada, escuchando a aquella voz angustiada que la perseguía y la golpeaba (p. 243).

Como doña Rosita de Lorca es mansa por fuera y requemada por dentro, y se deshace en un mar de dudas y contradicciones.

Su mayor crisis personal coincide simbólicamente con la muerte de Napoleón, con el final de una etapa. En esta novela la historia y la vida van paralelas.

Una novela costumbrista

Canción de otoño es una novela costumbrista que supera el baturrismo. Cambia el punto de vista folclórico por el antropológico. Por los poros de sus páginas respira una documentación concienzuda y un conocimiento exhaustivo del Pirineo y de sus costumbres. Y todo está hecho con un gran amor a la tierra y a sus gentes.

Con vocación de antropólogo describe una pardina casi abandonada. La casa está en condiciones, tuve que retejar y tapar una grieta, pero el resto, muy abandonado. En el granero entra el agua, sobre todo en la parte de atrás, y el muro del corral se vendrá abajo cualquier día. La ermita está algo mejor, pero también con grietas (p. 143).

Bosque de la Pardina del Señor de Fanlo. Foto de Javier Plaza

Rescata el mundo de los tratantes de madera y de los navateros. Tratantes viejos y resabiados, astutos como hurones y curtidos en generaciones de negociar con las serrerías, con los peones, con el Cinca y con el bosque (p. 124).

Este costumbrismo montañés nos trae a la memoria escenas de José María de Pereda y de los mejores realistas del siglo XIX.

Los leñadores no se quejan de su suerte porque ven a los navateros entrelazar los troncos con las sargas, en las playas del río, y subirse sobre ellos para empaparse durante días en las aguas heladas (p. 140).

Una novela romántica

Como en el Romanticismo, el paisaje deja de ser un telón de fondo y subraya los sentimientos de los personajes. Los elementos de la naturaleza se convierten en una metáfora de situación continuada.

Salieron a su encuentro las hojas redondeadas que el otoño hacía volar (p. 117).

Rosa, una hoja otoñal, también pondrá su mirada en un álamo frondoso.

Edificios propios del Romanticismo. Ruinas de la casa de la Pardina del Señor de Fanlo. Foto de Javier Plaza

De gusto romántico son las leyendas y mitos de los Pirineos, muy explicitadas en un pasaje en el que cuenta que Pyrene fue amada por el poderoso Heracles, que las Tres Hermanas se convirtieron en roca. Que Rolando huyó herido de Roncesvalles y que Mandrónius era el gigante bueno de Garós (p. 162).

Como Javier Reverte, conoce el presente y el pasado de los paisajes que pisa. Los personajes de carne y hueso conviven con los héroes legendarios. Así los héroes y el paisaje cobran vida y las vidas se inmortalizan.

La importancia del paisaje

El paisaje se personifica y llega a detener el avance narrativo.

Caía una nieve perezosa, monótona e indiferente que con su constancia escondía los matices de cada tejado y de cada casa (p. 79).

Otras veces las descripciones enmarcan anécdotas narrativas breves, pero importantes.

En Zuera en la casa de Domingo Used supieron de la rendición del fuerte de Benasque; apenas quedaban ya algunos franceses por Cataluña (p. 179).

Casi todos los capítulos comienzan por una ambientación espacio-temporal. Se sirve de cualquier detalle para evocar un paisaje completo.

Desmenuzó entre sus dedos una diminuta rúsula que había asomado entre el mar de hojas porque quiso sentir el calor en su tallo. El aroma amargo y húmedo se impregnó en su piel (p. 11).

El paisaje y el ambiente humano se funden y se confunden. Florecen los cerezos y vuelven los mozos de las partidas aprovechando el privilegio de Palafox que les permitía regresar al valle a defender el boquete de Góriz cuando se derretían las nieves. Los pastores suben los rebaños al puerto y con ellos se mezclan los chicos que llevan munición a las partidas de guerrilleros.

La verosimilitud de los nombres propios

Los nombres propios nos acercan a un mundo familiar y conocido. El narrador lleva toda la geografía y todas las casas del valle en la cabeza. Muchos párrafos son dignos de figurar en las guías del Pirineo. Porque, aunque no sean reales, son verosímiles.

Se desbordaba el barranco de Comairal, el de Cortaravalle y el del río Chate, (…) El uno hablaba de los llanos de Planduviar, del batán de Lacor y de las tierras de Jánovas y Boltaña, y el otro de sus cabriolas bajo la ermita de San Úrbez, de los farallones del cañón de Añisclo y de Laspuña (p. 16).

Para terminar

Canción de otoño es una novela rica y polisémica. No se deja constreñir en un género ni adscribir a un estilo. De todos participa y en ninguno se encasilla.

Es difícil distinguir lo real de lo ficticio. No sabemos dónde acaba lo histórico ni dónde comienzan las leyendas de lo local. De esta forma lo local se transforma en universal de forma natural y verosímil.

El narrador, sin prisa, ha ido adaptando su discurso a los acontecimientos del valle y de la guerra. Y todo en una estructura musical que produce gran deleite cuando el oído se acostumbra al ritmo narrativo.

Foto de Javier Plaza

- Las hayas parecen celebrarlo y comienzan a colorear sus hojas en amarillo y anaranjado, y a volarlas como cometas para que desciendan diminutas hasta el río, rodando sobre el musgo (p. 133).

Maravillado por la naturaleza y la vida del Pirineo, adapta su discurso a las texturas, a los colores y a los olores de la naturaleza. El resultado es un bel canto que nos llena de emoción.

De balada la califica Antón Castro en el prólogo que precede a la novela.

Francisco Javier Plaza Beiztegui (Pamplona, 1974) estudió bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza. Se licenció en Derecho y se diplomó en Ciencias Empresariales, en la Universidad de Zaragoza.

Es autor de varios relatos cortos: La otra noche, Ya me olvidé de ti y El germen. Con este último, ganó el III concurso de relatos cortos en contra de la violencia machista del Ayuntamiento de Terrassa.

Es colaborador habitual de dos webs literarias, La boca del libro y Lecturas Sumergidas.

Ha publicado dos novelas:

La urraca en la nieve. Ediciones Hades, 2014.

Canción de otoño. Autoedición, 2018.

Imagen principal: Bosque del Señor de Fanlo en otoño. Fotografía de Pablo Pérez Álvarez, publicada por Javier Plaza en su página de Facebook.

Carmen Romeo Pemán

¡Buenas tardes!

Antes de comenzar quiero dar las gracias a Javier Plaza y a Inma Callén, por haber pensado en mí como acompañante en esta presentación.

Estoy encantada de volver a esta biblioteca con este grupo de lectores tan motivados. Y con una bibliotecaria tan dinámica. Aquí me siento como en mi casa. Recuerdo con mucho agrado vuestra cariñosa acogida de hace dos años cuando vine a presentar a Teresa Garbí.

Y antes de seguir quiero daros la enhorabuena por todos esos premios y reconocimientos que vais cosechando sin cesar. Sois un orgullo para las Bibliotecas Aragonesas.

También estoy encantada de volver a presentar a Javier Plaza, a quien ya le presenté su primera novela, La urraca en la nieve.

—¡Javier! No sabes la alegría que me diste el día que me escribiste para ver si quería venir contigo.

Conocí a Javier en el Instituto Goya a finales de los años 80. Pero no tuve la suerte de ser su profesora de Literatura. ¡Lo que me perdí!

Su profesor, Luis Gómez Egido, me hablaba de él y de sus aficiones literarias. Hoy me gustaría tener un recuerdo para este gran profesor, que hace más de dos años que se nos fue de repente.

Fui su compañera de curso en la Facultad y treinta años compañera de Departamento en el Instituto Goya, de él y de su mujer, Francisca Soria. Sea este mi reconocimiento y mi homenaje.

En el instituto veía a Javier por los pasillos y, además, frecuentaba el Departamento de Lengua y Literatura. Solía venir con una compañera de curso, Clara Fuertes, hoy también escritora. Dos alumnos con clara vocación literaria, que orientaron sus estudios en otra dirección.

Javier es abogado. Y algo se nota en el estilo de sus novelas. Sobre todo, en el gusto por el detalle preciso junto al circunloquio de gusto ciceroniano. En algunos párrafos sus oraciones hacen nidos, y consigue un ese estilo envolvente que tanto le gusta a Muñoz Molina.

Javier, además, es una firma nueva, una firma aragonesa que promete mucho. Hace solo cuatro años, publicó su primera novela, La urraca en la nieve, que no dejó a nadie indiferente. Después leer La urraca, un paseo por el París de finales del siglo XIX, a través de los ojos de los pintores impresionista, nos acercamos a estos pintores con otra mirada. Las descripciones de los cuadros salpican todo el libro. Yo las leía con los cuadros delante. Y me sorprendía la capacidad que tiene Javier para repetir un cuadro con palabras. En su novela se hacía realidad la máxima de Horacio: Ut pictura poesis (Como la pintura, así es la poesía)

Y algo de esto habréis notado en Canción de otoño. Nunca los paisajes aragoneses se habían descrito con una sensibilidad semejante. Vemos los paisajes del Pirineo aragonés cambiantes con la luz, los tonos del otoño y los detalles están seleccionados como si fueran los trazos del puntillismo. Las descripciones, de una gran voluntad poética, son los momentos en los que la novela remansa su ritmo y nos invitan a la relectura. Y, después, cuando vemos las magníficas fotografías de Javier, entendemos que en su retina la pintura y la vocación poética se funden.

La estructura de La urraca, esa mezcla de diario evocado, con un encuadre histórico, está detrás de la nueva estructura de Canción de otoño.

En fin, podría ir señalando más rasgos de unas novelas que me he leído con atención y pasión. Con estos que he señalado, quiero apuntar al arte literario de Javier. Creo que ya ha encontrado su voz y su estilo. Su coherente mundo narrativo y sus sólidos recursos literarios le dan una personalidad de escritor, que ya se ha consolidado en estas dos novelas.

Pero hoy hemos venido a hablar de Canción de otoño.

Poco nuevo os puedo decir. Ya apunté lo fundamental en el artículo que le dediqué la semana pasada en Letras desde Mocade, el que precede a esta presentación. Ese que veo, para mi sorpresa, que todos lo lleváis fotocopiado. ¡Gracias!

Allí, para no hacer de spoiler (destripar la novela), no hablé del desarrollo narrativo. Mantuve una complicidad con los silencios del autor. Así que, hoy que todos habéis leído la novela, apuntaré algo que me callé. Para situarnos todos en el mismo punto, comenzaré contando el argumento de forma sucinta.

Rosa, la Señora de Fanlo, en el otoño de 1810, a sus 33 años, al año de su vuelta a Fanlo, en un paseo por el bosque evoca los acontecimientos que habían cambiado su vida. A partir de ese momento intentará reordenar de forma intercalada los acontecimientos desde 1811 hasta 1815. Es decir, los cuatro años, que corresponden a la retirada de las partidas, al final de la guerra de la Independencia.

Rosa evoca su vida en el valle de Vió, la reciente y la lejana. Y su vida en Zaragoza, sobre todo las batallas de los Sitios. En el primer Sitio murió su hijo Gabriel de 12 años y en el segundo su marido Alfonso. Después se cuenta el viaje que hizo Rosa a Zaragoza, en 1914, para desenterrar a su hijo y a su marido. Iba acompañada por el tío Ramón, una figura entrañable y paternal, y el joven Mateo. Se alojaron en casa de los condes de Bureta. A la vuelta se produjeron el enamoramiento y beso con Mateo, lleno de remordimientos y culpas.

A final, vence el nuevo amor. Rosa siente la paz cuando desde la ultratumba Alfonso le pide que sea feliz, pero que lo recuerde. En realidad, la novela ha sido una confesión a raíz de las palabras de Alfonso.

El motivo del viaje de Rosa a Zaragoza, que se desvela muy tarde en la novela, nos hace pensar en el tema romántico de las Noches lúgubres de Cadalso.

Las escenas de los Sitios, yo diría que tienen un punto naturalista que las lleva más allá del realismo de Galdós. Pero no falta el guiño a Galdós y a su Episodio de Zaragoza. Gabriel el hijo de Rosa es un personaje galdosiano. Si Gabriel de Araceli era un muchacho que llevaba el hilo conductor de la primera serie de Episodios Nacionales, en Canción de otoño, Gabriel conduce permanentemente el pensamiento y la narración de su madre.

Los otros nombres de los personajes principales también tienen raíces literarias. Son simbólicos y evocadores. Y están en relación directa con la progresión temática.

Rosa. Nos recuerda a doña Rosita de Lorca. Y su propio nombre nos remite al carpe diem (vive la vida, vive el momento) de Garcilaso. Eso es precisamente lo que le dice Alfonso desde la ultratumba. A la vez es el símbolo de la delicadeza en el tosco mundo rural.

Alfonso. Nos hace pensar en todos los Alfonsos que protagonizaron gestas épicas, como el Poema de Alfonso Onceno, o las gestas de Alfonso VIII el vencedor de las Navas de Tolosa. Y por encima de todos, Alfonso el Batallador, rey aragonés por todos bien conocido. Pero aquí, de forma irónica, Alfonso murió entre una multitud, como un héroe anónimo. De hecho, en la novela constituye un largo episodio la búsqueda del cadáver. Uno de los momentos de mayor impacto.

Mateo. Aquí no puedo por menos que recordar la Escena VI de Valle Inclán en Luces de Bohemia. El paria catalán le dice a Max que se llama Mateo. Y en un juego de equívocos Max le dice: Yo te bautizo Saulo.

Javier, que conoce muy bien nuestra literatura, hace un guiño a ese hombre nuevo con el que se va a iniciar una nueva vida.

Precisamente, Rosa, atraída por Mateo se comporta como una belle dame sans merçi o bella dama sin piedad. Su actitud altiva y despótica, como la de las damas a las que contaban los trovadores de Provenza, es un recurso para esconder la atracción por este adolescente. Al final, como en Lorca, vence el instinto y se entrega.

Pero, dentro de la tradición hispánica, de la viuda que debe ser fiel a su marido más allá de la muerte, el tema clave de esta novela, tiene grandes remordimientos.

Creo que con estas pinceladas y con las palabras de Inma Callén y las de Javier Plaza, el debate va a ser animado y fructífero.

¡Y así lo fue! Aprendí muchísimo de esos lectores que habían llegado a todos los rincones de la novela. ¡Gracias a todos!

Carmen Romeo Pemán

Biblioteca de Alagón, diciembre, 2018. Javier Plaza y Carmen Romeo

Presentación de «Canción de otoño» de Javier Plaza

El viernes pasado tuvimos el placer de recibir en la Biblioteca de Alagón a Javier Plaza para presentarnos y charlar sobre la última novela que ha publicado: Canción de otoño. Lo acompañó Carmen Romeo Pemán, catedrática de Lengua y Literatura, a quien admiramos y queremos desde que la conocimos hace dos años cuando estuvo con nosotros presentando a la escritora, Teresa Garbí.

Carmen hizo un análisis preciso de la novela de Javier. Ambientada durante la Guerra de la Independencia, Rosa, la protagonista de la novela, tras haber sobrevivido al infierno de los Sitios de Zaragoza, regresa al pueblo del Pirineo que la vio nacer para intentar rehacer su vida. Allí se reencuentra con la familia y los amigos que quedaron en las montañas. También tendrá que hacerse cargo de la casa y la hacienda de su familia, sin poder olvidar en ningún momento a los que no pudieron acompañarla en aquel regreso, su marido y su hijo.

Canción de otoño describe de una forma maravillosa los paisajes del Pirineo, concretamente de Fanlo y el Valle de Vió, sus bosques y pueblos, en los que el autor demuestra el amor que siente por esos paisajes.

Inmaculada Callén

Biblioteca de Alagón, diciembre, 2018. Inmaculada Callén, Javier Plaza y Carmen Romeo.

Que no nos habíamos ido del todo, que no. Que ahora volvemos a prensentar juntos Canción de Otoño en la Universidad de la Experiencia en Zaragoza.

La crónica completa de esta presentación está publicada en la página de la Universidad de Zaragoza en el siguiente enlace:

http://www.amuez.es/cronica-de-la-presentacion-del-libro-cancion-de-otono/

Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos

Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos