PALABRAS DE BIENVENIDA. POR EL ALCALDE JOSÉ RAMÓN REYES LUNA

Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro de Carmen Castán, “Tejidos y confesiones”.

En primer lugar, gracias a mis compañeros de la corporación municipal en esta andadura: Jesús Ángel Dieste, Jesús Beamonte Romea, Paloma García Pérez y Jesús Romeo Beamonte.

Tenemos el honor de presentar a una autora con la que compartimos raíces fragolinas. Yo tantas que, según parece. soy su sobrino. Si esto es cierto, antes de comenzar quiero pedirte la propina que me debes desde hace muchos años.

Además, tenemos vidas bastante paralelas. Tu padre, portero de fútbol del Cariñena y el mío, árbitro. Tu madre, también fue costurera, como la mía. O sea, que los dos hemos crecido entre agujas y balones.

He leído tu libro y me he identificado con gusto con la infancia que allí cuentas. Y muchos fragolinos de mi generación se van a ver allí retratados. Podría destacar muchas anécdotas que me han gustado y que van a ir saliendo en esta presentación.

Espero que todos disfrutéis la lectura tanto como yo.

En nombre del Ayuntamiento, y en el mío propio, le doy las gracias a Carmen Castán Beamonte, por venir hasta El Frago a presentar este libro entrañable.

TEJIDOS Y CONFESIONES. POR CARMEN ROMEO PEMÁN

Presentar un libro es siempre una alegría. Y mucho más si es una presentación en El Frago y de una autora con genes fragolinos.

Doña Isabel Peribáñez Sánchez ´(Teruel, 1883-Zaragoza, 1968). Estuvo en El Frago desde 1935 hasta 1940. Fue la maestra de Victoria y sus hermanas. Foto propiedad de Inés Laplaza Idoipe.

VICTORIA BEAMONTE BEAMONTE

Victoria y su hermana Elena. En la segunda fila de la foto de las niñas con doña Isabel Peribáñez.

Carmen Castán Beamonte es hija de mi prima Victoria Beamonte Beamonte y nieta de Mariano del Piquero (El Frago, 1904-Zaragoza, 1975) y Serafina de Garramplán (El Frago, 1904-Zaragoza, 1947). Es decir, está emparentada con casi todas las casas de El Frago.

A mí me viene el parentesco por dos casas. Por el Romeo que bajó de casa Melchor a casa el Piquero, Asi pues, soy sobrina de Mariano Beamonte Romeo. Y de Serafina por su Beamonte, procedente de casa Pablo, como el de mi abuela Antonia Berges Beamonte

Como curiosidad os diré que en casa el Piquero se celebró una boda doble. El mismo día se casaron María del Piquero con Celedonio Biescas de casa Guillén. Y María se fue a vivir a casa Guillén. Marianico del Piquero se casó con Serafina de Garramplán y se quedaron en casa el Piquero. Allí vivieron con Hermenegildo que entonces estaba soltero. Y allí nacieron sus hijas.

La costumbre era que las mujeres salieran de sus casas y fueran de nueras a las casas de sus maridos, donde tenían que convivir con suegras y hermanos solteros.

Retomando el hilo, vuelvo a Victoria, a la madre de Carmen Castán. En mi libro De las escuelas de El Frago, en la foto de doña Isabel con sus alumnas, entre las pequeñas, vemos a Victoria y a su hermana Elena. De la quinta del 28 y del 29.

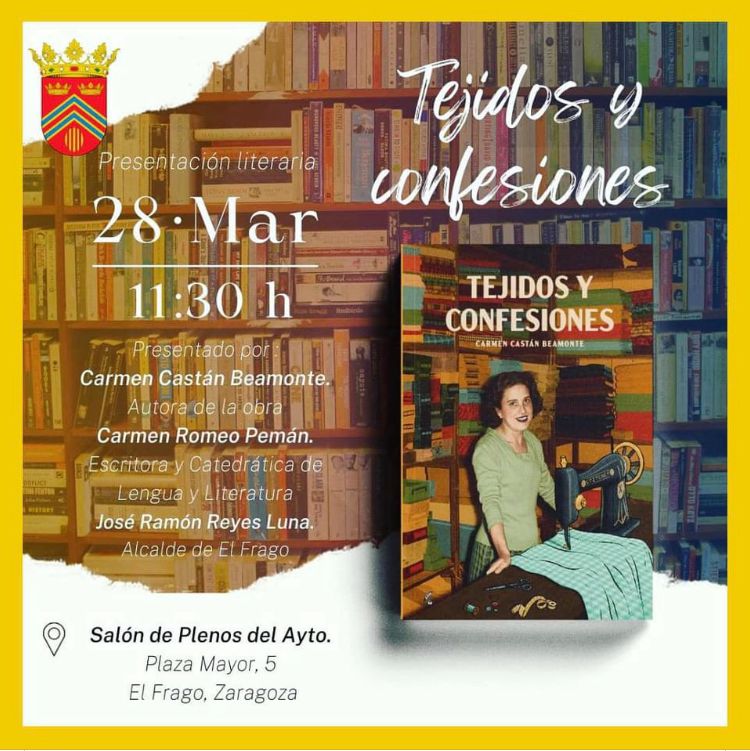

En la portada de Tejidos y confesiones destaca una Victoria joven y guapa, detrás del mostrador de una de sus tiendas de Cariñena.

Y yo me pregunto, ¿quién es la protagonista de estos relatos? Y de veras que no lo sé. La narradora, un alter ego de Carmen, se impone con la primera persona y con el tono. Pero, en realidad, todo está tamizado a través de su madre.

Mi madre, como todas de su generación, la del 28, que todavía lo pueden contar, pasó su adolescencia en la época del estraperlo. Se dedicaba a coger puntos de media, cuando solo podían llevar medias las privilegiadas; les llamaban «medias de cristal». Bonitas y frágiles, supongo que de ahí venía el nombre. Eran capaces de transformar un mantel en una blusa y, con lo que sobraba, aún hacían pañuelos para todas las hermanas, que por cierto mi madre era la mayor de siete, y mi abuela Serafina murió cuando ella tenía 17 años.

La máquina de coser les salvó de muchos apuros, mi madre dice que fue la mejor compra de su vida; por esa época, sacaba humo.

Pasó de vivir con seis hermanas a tener cuatro hijas, lo cual explica su obsesión por comprar bragas y sujetadores (p. 42)

Las hermanas eran todas fragolinas, menos la pequeña: Victoria (El Frago, 1928-Cariñena, 2019), Elena (El Frago, 1929-Huesca, 2017), María Cruz (El Frago, 1932-Zaragoza, 2023), gemela, Crescencio (El Frago, 1932–1933), gemelo, Justiniana (El Frago, 1935-Zaragoza, 2022), Quinidia-Pilar (El Frago, 1937), por san Qunidio de Vaison, Saint Quenin, cuya festividad se celebraba el 15 de febrero. Mientras comentaba esto en la charla, escuché una voz del público que decía: «Y la llamaban Nidia». Gloria (Zaragoza, ca. 1939-Zaragoza, 2004), la pequeña, la que ya no nació en El Frago. Segun le contó ella misma a su prima Gloria Berges Romeo, llegó a ser costurera de Balenciaga y se hizo famosa por una foto en la que aparece probándole un vestido a Jacqueline Kennedy.

Victoria tuvo cuatro hijas: Belinda, Virginia, Chantal y Carmen, la pequeña, la que hoy está con nosotros.

BIOGRAFÍA DE CARMEN CASTÁN BEAMONTE

Nacida en el 4° piso sin ascensor, en la Calle Mayor 39 de Cariñena, un 7 de abril de cuyo año no quiere acordarse. Reza la biografía de su blog.

Pero, aunque ella tiene la coquetería de ocultarlo, nos lo revela en los acontecimientos de este libro.

Carmen está casada con el riojano Manolo Hernández y tienen una hija que se llama Violeta.

Estudió Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza, entre 1986 y 1989. Después realizó un máster de Coaching grupal en la de Cantabria y otro de Trabajo Social y Salud Mental en Zaragoza.

Trabajó 18 años en Salud Mental. En estos momentos es Orientadora en el Instituto Aragonés de Empleo.

Entre sus galardones destaca el premio de valores humanos que le entregó el CERMI-Aragon en 2003, año europeo de la discapacidad, Para los no iniciados, el CERMI es el Centro Español de Representación de personas con discapacidad.

De ella dice su compañero Sergio Siurana: Es una grandísima profesional que consigue sacar lo mejor de cada uno en sus intervenciones.

Es colaboradora de las revistas “Encuentro” de FEAFES (Confederación Salud Mental España) y “La cafetera estrés”.

Ha participado en numerosos cursos, ponencias y publicaciones profesionales.

Con el escritor Javier Aguirre, creó y promocionó el primer concurso de relatos para personas con enfermedad mental.

Hace más de 15 años que escribe en su blog Devaneos. En 2022, fue seleccionada en el II concurso de microrrelatos Iguales y diversas, del de DGA. En 2023, fue finalista del concurso internacional de relatos de Diversidad Literaria.

De izquierda a derecha. Carmen Romeo Pemán, Carmen Castán Bemonte y José Ramón Reyes Luna. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Frago, con vistas al Arba y a Santa Ana..

TEJIDOS Y CONFESIONES

Hoy presentamos su primer libro de creación literaria. Lo publicó hace menos de un año _noviembre de 2023_, y ya va por la tercera edición _marzo de 2024. Y por la tercera presentación. La primera en Cariñena y la segunda en la Librería General de Zaragoza. Las dos por el conocido periodista Antón Castro.

A nosotros nos corresponde el orgullo de acogerla en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Frago, donde tiene profundas raíces.

NOTAS DE LECTURA

En Tejidos y confesiones, reúne 18 relatos. 12 de Tejidos y 8 de Confesiones, precedidos de una Acción de gracias, en la que presenta a los personajes que pueblan estas páginas, y de un prólogo, en el que, a la manera de Juan de Mairena, anticipa sus claves literarias.

Estos relatos están basados en la época de mi infancia en Cariñena, pequeñas historias en torno a la tienda de tejidos y confecciones que mi madre regentaba en el pueblo a principios de los setenta, en plena transición, cuando todavía las puertas de las casas estaban abiertas y las mujeres tomaban la fresca con sus sillas de anea haciendo corrillo con las vecinas en plena calle.

Tiempos en que las peluqueras te ponían los rulos azules y rosas y pasabas la tarde entera en la peluquería, porque el tiempo iba a otro ritmo mucho más lento.

Cuando los garbanzos y las lentejas estaban reposando en sus sacos, y te los vendían en cucuruchos de papel, no por moda, sino porque no se entendía de otra manera (p. 12).

Como Machado, siempre parte de un cronotopo, un aquí y un ahora, en inmediatamente levanta el vuelo a valores trascendentes. Y así lo vemos en Tejedora de alas, uno de los últimos relatos.

Ayer vi en la calle a una anciana sentada en su sillón de mimbre, rodeada como en una nube de un montón de plumas blancas casi transparentes. Cogía una a una minuciosamente y las iba tejiendo una tras otra. Cada pluma llevaba inscrita en color oro o en plata una palabra, me quedé asombrada.

Comencé a leer las plumas y ponían: Libertad, Paz, Tolerancia, Equidad, Amor, Amistad, Familia y Salud (p. 65).

En casi todos, de la mano de su madre, regresa a su infancia en la Cariñena de los años 70. Este puñado de páginas es un sentido homenaje a su madre, a su familia y a todo el pueblo.

Además, estos recuerdos que ella presenta como vivencias personales van mucho más allá. En su conjunto, constituyen un tratado de antropología social de la España del desarrollismo, como nunca antes se había hecho.

Las tiendas de su madre, las telefonistas, las mujeres escuchando novelas radiofónicas y todo lo que toca se repiten en todos los pueblos de España. Los lectores nos sentimos atrapados e identificados, aunque no sepamos dónde está Cariñena.

Esa Cariñena que, literariamente, funciona como El Frago de mis relatos, se convierte en un lugar simbólico y mítico en el que todo es posible y todo se convierte en verdadero, aunque sea producto de la imaginación de la autora.

¿Qué moza de los 70 no se reconoce en esta descripción hilarante?

Por entonces, las mujeres no se ponían a dieta, se apañaban con las superfajas Sorax de cuerpo entero, que les hacían las tetas como tiendas de campaña y la cintura de avispa. Esta faja era complemento indispensable de la muda del domingo, unido a las pantis y a los visos o combinaciones.

Vamos, que cuando volvían de misa y se quitaban la faja se debían de sentir como santa Teresa de Jesús cuando levitaba (p. 22).

O ¿qué niña de esos años no recuerda las braguitas de perlé?

Mi madre andaba ordenando cajas de braguitas de perlé, esas que cuando te sentabas se te quedaba clavado el diseño de los garbancitos al culo y te picaba durante todo el día. (…) Las odiaba tanto que, en alguna ocasión, estuve a punto de esconderlas para que mi madre no las pudiera vender (p. 23).

Y cuando habla de las telefonistas de Cariñena, en El Frago todos nos acordamos de que el.primer teléfono estuvo en casa el Piquero. Nuestras primeras telefonistas fueron Felicitas, mujer de Hermenegildo, y su hija Pili Beamonte Ángel. Por cierto, mucho más discretas que las de Cariñena. Y les siguió Matilde Giménez, amiga de Victoria, igual de servicial y discreta que Felicitas y Pili.

Todo el libro viene impregnado de un humor que nos arranca la sonrisa y hasta la carcajada, como la situación cómica del primer ascensor o el episodio de la cafetera. Un humor entre infantil y socarrón.

ALGUNAS TÉCNICAS LITERARIAS

Carmen hace alarde de gran habilidad en el uso de las técnicas literarias. Entraré en algunas de ellas, a partir de su arte para titular.

En muchos títulos parte de frases hechas de ritmo binario. Les cambia algún elemento y les da un nuevo significado. Es una técnica de gran tradición literaria, como aquel soneto de Quevedo en el que al cambiar el ¡Ah, de la casa! por el ¡Ah, de la vida! impregnó de sentido existencial a todo su decir poético.

Se trata de extrañar la lengua coloquial cotidiana y dotarla de un significado nuevo, es decir, de construir neologismos semánticos, esos que tan buenos resultados dieron en la pluma de Santa Teresa de Jesús.

Así funcionan: Tejidos y confesiones, Corto y cambio, De voces y altavoces, Retales y retazos, Abuelas con mandiles y abuelos con boina. O La tienda en casa, un slogan televisivo se emplea para una realidad muy distinta.

Otras veces recurre situaciones tópicas y ella se encarga de darle la vuelta al tópico: El mes de las flores, El primer ascensor, La maleta de los imperdibles, donde juega con el doble valor semántico. Los imperdibles, en este contexto, nos remiten a un tipo de agujas, pero en realidad son las cosas que no se pueden perder, las que representan toda una vida. Por cierto, esa era la maleta que el abuelo Mariano siempre tenía detrás de la puerta por si tenía que abandonar la casa de repente.

O sintagmas genéricos que se llenan de aventuras particulares: Un día de verano, Una tarde cualquiera, Madres de la posguerra, Tejedora de alas.

Incluso un estribillo, casi un poema, de ritmo ternario: Cosiendo el tiempo, zurciendo las penas, bordando la vida.

Siempre son títulos atractivos que nos conducen a una sorpresa. Cuando comenzamos a leer Mi viaje en tren, pensamos en un viaje cualquiera y resulta que no, que este es el viaje de la vida, el que convierte a todo el libro en un coming of age.

El coming of age es un género que se centra el crecimiento de la protagonista, una adolescente que realiza el paso a la vida adulta.

Carmen, en la primera parte, Tejidos, usa con un enfoque pseudo infantil. En la segunda, Confesiones, ya es un enfoque de una mujer madura que intenta recuperar los retazos importantes de su vida. Así la explica ella en el prólogo:

La segunda parte del libro son pequeños relatos que, tejidos como confesiones, nos muestran la mirada inocente de cómo una niña va construyendo su infancia. Una infancia llena de pequeños momentos cargados, sin saberlo, de felicidad en cosas cotidianas que, al recordar de adultos, nos atrapan con un abrazo balsámico al pasado (p. 12). No podemos negar su vitalismo optimista.

Al acabar de leer el relato Mi viaje en tren, como al acabar de leer el libro, apreciamos cómo la protagonista ha evolucionado en sus emociones y en su percepción de la realidad.

Precisamente esta evolución y el enfoque pseudo infantil los logra con un juego de narradoras. En la primera parte predomina la narradora niña, con acotaciones de la adulta. Y en la segunda, el enfoque de la adulta que intenta explicar las sensaciones de la niña. Un ejemplo manifiesto lo encontramos en el relato Sobre ruedas.

Las tramas de los relatos están muy pensadas. Y la disposición de los relatos en el conjunto del libro responde a esa evolución de la protagonista. Están dispuestos de tal forma, que, en conjunto, es como una novela fragmentada que nos lleva al autoconocimiento. Cada relato es un viaje a ese conocimiento interior y, a la vez, un viaje al conocimiento social de la España de la Transición.

Cuando acabamos el libro tenemos la sensación de haber visto un friso en la torre de Cariñena, en el que se disputan el sitio todas sus gentes. Esas gentes que forman parte del gran mosaico de la diversidad de los españoles.

PARA TERMINAR

Carmen, mi sobrina y tocaya, quiero darte las gracias por haber confiado en mí para esta presentación. Espero no haberte defraudado.

Me emociona que nos hayas traído estos relatos a El Frago, donde tienen sus verdaderos genes. Tu madre y sus hermanas forman parte del coro de las fragolinas de mis ayeres. Un coro que crece con las mujeres de Cariñena.

Y quiero darte la enhorabuena por haber comenzado tu escritura creativa de una forma tan hermosa.

A los fragolinos y los acompañantes que habéis llegado de fuera, gracias por estar aquí. Espero que estos relatos os gusten tanto como a mí.

RESPUESTA DE CARMEN CASTÁN BEAMONTE.

Gracias, fragolinos y fragolinas, por acudir a la presentación de mi pequeño libro “Tejidos y confesiones “.

Gracias a esa fortuna de embajadora cultural que es Carmen Romeo Pemán, que ilumina y embellece con su brillante pluma y mente todo lo que concierne al Frago y sus gentes, porque lo hace también con alma y corazón.

Y gracias también al alcalde José Ramón Reyes Luna, por facilitarme que pueda realizar el acto en este magnífico salón de plenos.

Estoy realmente emocionada y no sé si voy a poder hablar. Veo en esta primera fila a mi tía Esther, recién salida del hospital, y aún convaleciente, haciendo el esfuerzo por venir a vernos. Este es el espíritu BEAMONTE y fragolino, no se nos pone nada por delante cuando nos lo proponemos. Por eso, mi tia Esther, cuando hablé de la fortaleza de mi madre, dijo que era la de una Piquera. Eso es, una Piquera como ella.

He venido a presentar mi libro, el que, como comprobaréis, es un homenaje a las madres, vecinas, amigas que se dan apoyo mutuo en el mundo rural, para que nada falte a todos los que están a su alrededor. Explica bien cómo resolvían todo esto en varios capítulos como por ejemplo el de “Madres de postguerra” o “La tienda en casa”.

Todo el libro es un pequeño canto a la vida y a la mágica infancia en el mundo rural, en la que los días van pasando cargados de pequeños acontecimientos que configuran un micro mundo, lleno de ayuda mutua, amistad verdadera y esfuerzo por seguir manteniendo vivo el pueblo, los pueblos y sus gentes.

La voz narrativa es mi propia voz de niña, que observa con admiración a su madre detrás del mostrador de la tienda de telas, con paciencia infinita y una sonrisa que iluminaba la calle, esa calle en la que se sentaban a la fresca mis las vecinas, oyendo la radio. Y yo me sentaba en mi pequeña silla de anea, a contemplar el paso del verano, el paso de la vida.

Si ahora mis abuelos Mariano y Serafina, y mi madre y sus hermanas, nos pudiesen ver, me los imagino satisfechos y con una gran sonrisa, sobre todo a mi tía Justi, que consiguió que las raíces siguieran dando frutos hasta el día de hoy, manteniendo la casa.

Bueno espero que os guste el libro y estoy segura de que en muchas de las cosas os vais a sentir reflejados y las vais a recuperar con melancolía. Recomiendo que el libro se lo lean las hijas a las madres y al revés, enriquecerá y ampliará el conocimiento sobre aquellos años 70/80 y estoy segura de que florecerán nuevas historias, dignas de ser recordadas y contadas.

Muchas gracias a todos y espero que no sea la última colaboración literaria, es más espero que sea el principio de otras muchas.

Gracias por vuestra atención.

Para no despedirme del todo, voy a compartir unas fotos de mi familia fragolina. Así, ellos servirán de mediadores y me unirán más a vosotros.

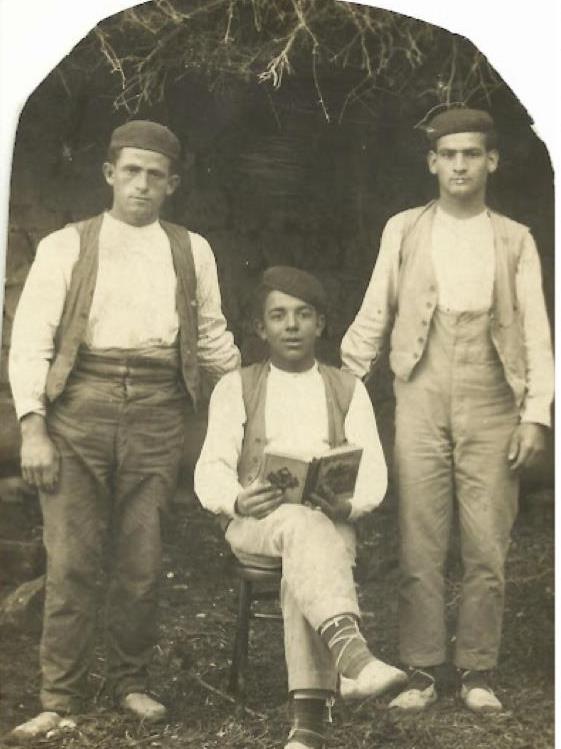

Mi abuelo Mariano (El Frago, 1904-Zaragoza, 1975), a la derecha, con su hermano Hermenegildo (El Frago, 1902-1977) . Al que está sentado y con un libro, no lo tengo identificado. También desconozco la fecha de la foto.

El Frago, 1929. Mi bisabuela Pascuala con mi madre.

Pascuala Martínez Bonaluque (1873-1966) era casa Mamés, aunque la conocían como Pascuala de Garramplán. Se casó con Gerónimo Beamonte Moliner (El Frago, 1873-1939), hijo de Manuel Beamonte Callau, de casa Pablo. Y fueron los padres de Casiano (El Frago, 1898-Zaragoza, 1971), soltero; Manuel (El Frago, 1901-¿?), carpintero; Serafina (El Frago, 1904-Zaragoza, 1947) y Daniel (El Frago, 1909-1955), el marido de Amadea Luna (El Frago, 1914-1971).

Mi abuela Serafina (El Frago, 1904-Zaragiza, 1947).

Zaragoza, 1953. La boda de mis padres. Mi madre, Victoria, al lado de su padre, ella de negro y él con corbata negra, por el luto de mi abuela. En el centro, mi bisabuela Pascuala, rodeada por sus nietas, las hermanas de mi madre. El alto, mi padre, Ricardo Castán, que después fue padrino de Ricardo Membrive, el hijo de Justi. Y detrás, tres primas, de las que yo solo identifico a mí tía Concha de casa Guillén.

Concha Biescas Beamonte (El Frago, 1930-Zaragoza, 2018).