Cuando empecé a escribir, hace ya unos cuantos años, decidí que, para aprender, lo mejor era poner mis textos bajo la lupa de otras personas. Al principio, sobre todo, escogía a gente de mi círculo, ninguno de ellos profesional. Algunos me decían en qué cosas creían que fallaba. Otros, en cambio, declaraban que todo lo hacía perfecto. Pronto me convencí de que eran críticos excelentes y me olvidé de ver el amor que empañaban sus ojos: me crecí con esos pequeñísimos tirones de orejas y tantas palmadas en la espalda.

Por fin, sintiéndome empoderada, llegó el día en el que quise salir de mi zona de confort y enviar uno de mis cuentos a un desconocido. He de decir que era un relato extremadamente intenso del que ahora me avergonzaría si pudiera recuperarlo y leerlo de nuevo pero, en ese momento, estaba bastante orgullosa de él. Imaginaos mi cara cuando, poco después, me llegó la crítica de una persona que entendía del tema. No recuerdo exactamente qué palabras usó pero, en resumen, dijo que mi relato era plano, infantil, bastante irrelevante.

Así estaba yo cuando leí aquella crítica. ¿Podéis oír cómo se rompió mi corazón?

Una vez pasada la pesadumbre inicial, me enfadé. Muchísimo. Fue como pasar un duelo y no salir de la fase de la ira. Pensé que quién se creía esa persona para decirme todo eso y que no tenía ni idea así que decidí obviarlo. Me dejé reconfortar por los comentarios positivos y menos críticos de mis amistades y seres queridos.

En aquel tiempo acababa de cumplir 23 años y, como todos los jóvenes descerebrados, estaba segura de que no me quedaba mucho más por aprender. ¡Ah, qué tiempos! Cuando te crees invencible e inmortal y mucho más listo que el mundo que te rodea.

Poco después, sin embargo, me di cuenta de que mi sabiduría no era tal. No pasó nada en particular para que esto sucediera, en realidad. Creo que, simplemente, maduré. Abrí los ojos de verdad, miré a mi alrededor y descubrí que no había leído lo suficiente, que no había escrito lo suficiente y que, aquella persona que criticó mi escrito sin piedad, pero con educación, sabía perfectamente lo que decía.

Escuchar las críticas

Desde entonces, y han llovido más de los que me gustaría, no he dejado de poner mi prosa bajo los ojos de todo el que quiera echarme una mano. He pedido opinión a escritores consagrados, catedráticos de literatura y lengua castellana, periodistas, escritores independientes y lectores. He aceptado cada crítica y he profundizado en aquellas que no entendía o con las que no estaba de acuerdo. Pero siempre desde la modestia porque, seamos sinceros, aún estoy lejos de mi mejor yo. Y aunque tuviera un Nobel de literatura, seguiría mostrándome humilde porque con la soberbia por bandera es imposible aprender de los demás.

Por eso hablo de escuchar las críticas. Como todo lo que hace el ser humano, una valoración de un texto es subjetiva y, por tanto, está abierta a interpretaciones. Eso significa que no tenemos por qué aceptar el cien por cien de las críticas que se nos hagan porque pueden estar equivocadas, ya sean buenas o malas. Sin embargo, debemos escucharlas.

¿Por qué digo esto? Llevo un tiempo, más del que me gustaría, encontrándome con otros escritores mentando hasta a la tatarabuela de un lector, únicamente porque no le ha gustado el libro. También, hinchando el pecho ante reseñas positivas escritas con faltas ortográficas básicas.

Y ya está bien. Es muy difícil, sobre todo si el escritor está empezando, hacer una obra maestra que guste a todo el mundo y que no tenga ni un solo fallo, menos aún si la ponemos bajo la atenta mirada de un lector avezado o un profesional literario (uno que no sea él mismo o su mejor amigo). Pero vayamos por partes.

No todas las críticas son valiosas

No todas las personas están capacitadas para analizar una obra de la misma manera, ya sea por su formación, por su profesión o por su capacidad de lectura crítica. Tal como nos cuentan desde Sinjania en “El peligro del entusiasmo en la crítica literaria”, quien critica una obra o hace una reseña puede caer en dos vicios: el entusiasmo ciego y la crueldad.

Desde mi punto de vista, el entusiasmo ciego suele obedecer a dos motivos:

Porque le caigamos bien al lector

Hoy en día somos tantos los que nos dedicamos a las letras que no es difícil contar con un puñado de escritores entre nuestros amigos y conocidos. El cariño puede nublar el sentido crítico del lector y, por eso, es tan importante que el autor sea consciente de ello y matice las apreciaciones que aparecen en la reseña. Además, si conocemos al lector mínimamente, sabremos cuáles son sus gustos, sus lecturas y su aptitud para analizar la obra que lee. Y aquí viene el segundo punto.

Porque no sea capaz de hacer una lectura crítica

Un lector al que le gusta todo lo que lee, o sabe elegir muy bien los libros para que no le defrauden o no se fija mucho en lo que está leyendo. Lo más probable es que sea lo segundo porque acertar siempre con nuestras lecturas es muy difícil. Así pues, para tomarnos en serio una crítica muy positiva debemos conocer al lector a través del resto de reseñas para saber qué credibilidad tiene. Si no es capaz de sacarle ningún pero a obras como, qué sé yo, Cincuenta sombras de Grey, igual no es buena idea que nos emocionemos porque le guste la nuestra. ¿Acaso hay algo que le desagrade?

En cuanto a la crueldad en las críticas, veo dos posibles motivos:

Que piense que así es más profesional

Muchas personas relacionan la severidad con la profesionalidad. Hasta cierto punto está bien, pero criticar con ferocidad un texto no es ser riguroso, es ir a hacer sangre. La persona que hace una reseña debe ser ecuánime y valorarlo por partes y en su conjunto, señalando cosas buenas o malas. Es como el Homer (sí, el de Los Simpsons) crítico de cocina que, por presiones del resto de críticos del diario, empieza a poner a caldo a todos los restaurantes en los que antes disfrutaba. Ridículo, ¿no? Pues eso.

Que se crea mejor que el autor

No sé dónde leí que detrás de un crítico literario hay un autor frustrado, pero parece que es algo que se ha comentado desde hace tiempo ya que he encontrado referencias en “Criticar al crítico», un artículo de El País escrito en 1989. No creo que la frustración y la envidia tengan que ver, pero no me sorprendería que muchos de los que hagan este tipo de reseñas mordaces se imaginen a sí mismos divagando desde una cátedra, con una copa de coñac y un monóculo. En estos casos, se suele notar la chulería y el desprecio y ese tufillo a “yo lo haría mejor” que desprende cada una de las líneas de la reseña.

Cuándo aceptar una reseña positiva o negativa

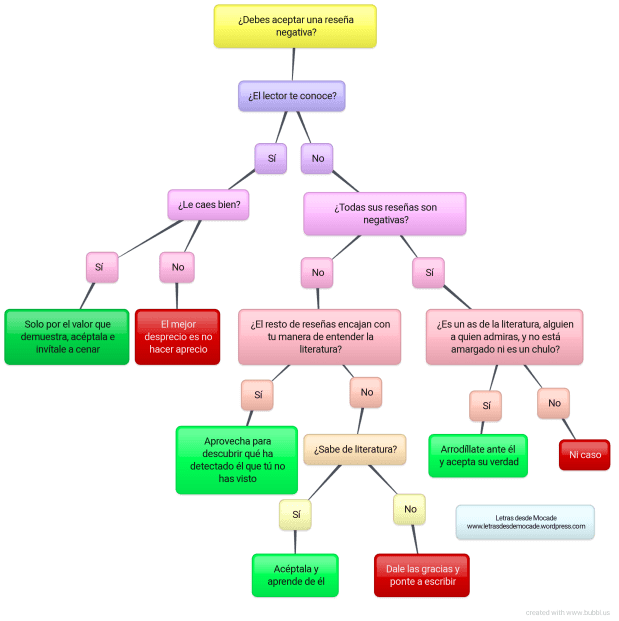

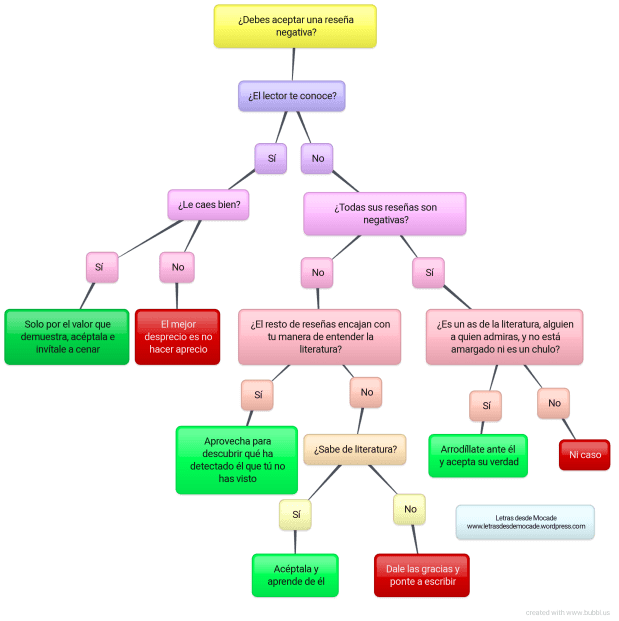

Igual que toda crítica es subjetiva, la aceptación de la reseña también lo es. Por eso, me he atrevido a crear un par de guías para saber si aceptar o no una crítica, ya sea buena o mala.

Diagrama para saber si aceptar una reseña positiva

Diagrama para saber si aceptar una reseña negativa

La mejor reseña: el término medio

En las imágenes anteriores hablo de reseñas positivas o negativas en su totalidad pero, después de muchos años leyendo y reseñando así como consultando las críticas de los demás, me doy cuenta de que las mejores son aquellas que dan una de cal y otra de arena al lector. Por ejemplo: una joven lectora se enfrenta por primera vez a El señor de los anillos. Pronto es consciente, y así lo hace saber en su reseña, de que es una obra muy bien escrita, con una prosa magnífica, unos personajes interesantes y un trasfondo, o Worldbuiling, único, precursor de todo un género. Pero también comenta que las descripciones se hacen pesadas porque no son dinámicas sino un compendio de datos como en una enciclopedia.

Una crítica así es fantástica. Es consciente de los puntos fuertes y débiles del libro y, como tal, lo indica. Por supuesto, las descripciones detalladas y profundas eran necesarias en aquella época porque, por aquel entonces, no había lugares comunes en la literatura fantástica sobre los cuales trabajar. Si Tolkien hubiera puesto, simplemente, que unos elfos altos y morenos recibieron a la Compañía del anillo, sus contemporáneos no hubieran visto en sus cabezas a esos hombres y mujeres espigados, de pelo lacio y largo, con orejas puntiagudas y piel tersa y sin imperfecciones, casi como la de una estatua de Rodin o Miguel Ángel.

Pero volvamos a la reseña. Si Tolkien la hubiera leído y no se hubiera puesto como un escritor de ego henchido, quizá habría excluido las descripciones estáticas y habría hecho su obra más ligera y dinámica. Sin embargo, él no tuvo la suerte que tenemos nosotros, el poder hablar con nuestros lectores y que nos expliquen cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de nuestra novela. ¿Lo vamos a desaprovechar?

Controlar el ego, lo más importante al enfrentarse a una reseña

Como os podéis imaginar, los dos cuadros de arriba son guías planteadas desde el humor. Pero hay algo importante que me gustaría destacar, y que tiene que ver con el ego del escritor y con el aprecio o desprecio que profese a la persona que hace la reseña.

El ego del escritor debe estar equilibrado entre la confianza absoluta y la inseguridad. Un ego demasiado inflado hará que no prestemos atención a nuestros fallos ni a los consejos bienintencionados de quien puede ayudarnos. Por el contrario, uno demasiado débil puede paralizarnos y empujarnos a abandonar la escritura.

Por otro lado, es importante que valoremos al crítico en su justa medida y que no nos dejemos llevar por falacias. Me refiero, por ejemplo, a la falacia de autoridad, que da por hecho que todo aquel que tiene una formación reglada en literatura será mejor escritor o crítico que quien no la tenga. En ocasiones, hay personas con un instinto o sensibilidad especial para juzgar una obra, bien porque haya leído mucho, bien porque haya aprendido de otras fuentes. Si nos rigiéramos por la titulitis o un ego mal dimensionado, podríamos desaprovechar la oportunidad de aprender que nos ofrecen.

Así pues, lo que necesitamos como escritores es tener la mente abierta, analizar de dónde viene la crítica y aceptarla sin que nada nos afecte en exceso, ni para bien ni para mal. Y, sobre todo, tener en cuenta que una obra no puede gustarle a todo el mundo así que, en algún momento, nos tocará lidar con cosas que nos duelan. Que también somos humanos.

Tampoco es normal que una obra le guste a todo el mundo. Si es así, algo raro está pasando y, probablemente, la razón sea el autor.

Qué hacer cuando recibimos una crítica, sea como sea

Aquí aparece mi lado de relaciones públicas. Si tenemos costumbre de responder a las reseñas positivas que nos hacen, debemos hacerlo también con las negativas. No es necesario dejar claro que nuestra opinión es diferente a la del crítico porque es evidente. Si no, no habríamos escrito la novela tal como lo hemos hecho. Solo daremos las gracias por su tiempo y, si ha hecho una crítica educada, podemos desear sorprenderle con nuestra próxima obra.

Ante las críticas, además, tenemos la oportunidad de comprobar si se repite la misma queja o elogio. ¿Dicen que la prosa es simple? ¿Que los personajes son planos? Sea lo que sea, si más de una persona lo ha detectado, igual tienen razón. Por otro lado, si la gran mayoría de reseñas alaban la trama o el desenlace, nos lo apuntaremos como uno de nuestros fuertes y nos preguntaremos si destaca porque es muy bueno o si sobresale porque el resto de elementos de la novela son anodinos.

Sea como sea, no dejemos que las reseñas únicamente alimenten o dañen nuestro ego. Son muy valiosas para conocer cómo encandilar a nuestro público objetivo y cómo conseguirlo. No las desperdiciemos.

Carla Campos

@CarlaCamposBlog

Imagen de Tim Bogdanov on Unsplash