NUESTROS RECUERDOS

Hoy quiero recuperar el recuerdo y la voz poética de Laura Lahoz, una de mis queridas alumnas escritoras del Instituto Goya de Zaragoza.

Laura y el Goya

El sábado 12 de agosto de 2017, en El Frago, Laura Lahoz Ruesga, escritora-profesora, y María José Moreno Soriano, actriz, nos deleitaron con una velada poético musical de una exquisita selección de poemas. Estuvieron acompañadas por los músicos Joaquín González y Jaime Lapeña. Ese mismo día, por la mañana, habían ofrecido una selección diferente en un vermut poético-musical en el castillo de Biel.

Laura, en el recital de Biel, me dedicó unas emotivas palabras y este escrito:

Querida Carmen: Cuando subo las escaleras camino del aula, con la cartera en una mano, recuerdo la emoción que sentía en el I.E.S Goya. Durante dos cursos asistí a tus clases de Lengua Española con una mezcla de ilusión y curiosidad. Tu entrega, tu rigor y tu pasión hacia la gramática y hacia el cuidado del idioma permanecen en mi memoria. Todo lo que aprendí en tus clases lo enseño a mis alumnos. Ahora compartimos una gran amistad, lecturas y publicaciones de otras compañeras del Instituto, como Irene Vallejo. Siempre te has mostrado entusiasta, activa. Me emociona leer tus artículos y observar atónita como mantienes la energía y sigues escribiendo.

Con este artículo aspiro a responderle a lo que ese día no hice, porque no me pareció el momento oportuno.

El primer día de clase, allá por el curso 1992-1993, vi dos apellidos muy conocidos en la lista de mi grupo de Literatura de Tercero de BUP. Recuerdo que me acerqué y le pregunté: “¿No serás la hija de Ángel Lahoz y Concha Ruesga, mis compañeros de curso?”. No me contestó, abrió sus ojazos azules y me miró con cara de susto. No insistí más. Daba igual. Laura estaba allí para que yo le enseñara lengua y despertara su pasión por la literatura. Intentaría hacerlo lo mejor que supiera. Volví a tenerla como alumna de Lengua en COU. Y después nos hemos hecho amigas.

Por la tarde, al acabar el recital poético de El Frago, nos juntamos a charlar y a rememorar los años del Goya. Entre otras cosas me dijo:

Mi clase estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo, a la izquierda. Durante cuatro años el instituto Goya fue mi casa. Después de veinte años paso por la puerta y esbozo una sonrisa; supongo que no será lo mismo, pero para mí permanece esa esencia, la marca Goya, como decíamos entonces, cuando creíamos que el mundo era nuestro. Y, en verdad, o era porque en el instituto pasaba lo más importante: los amigos, los viajes, las alegrías, los nervios, las decisiones, todo sucedía entre sus cuatro paredes, en las aulas y en los pasillos.

Los comienzos no fueron fáciles. El Centro me parecía enorme y me sentía perdida. Las matemáticas y la física me resultaban imposibles. En tercero de BUP decidí cursar el Bachillerato de letras puras; entonces mi vida académica me resultó apasionante. Los profesores que me dieron clase permanecen en mi memoria con un gran cariño. Recuerdo el rigor, la pasión de las explicaciones.

Decidí estudiar Filología Clásica por los profesores que tuve de Latín y Griego. Escribo y adoro leer gracias a los profesores de Lengua y Literatura de entonces.

El Goya me ofreció subir a escena con el grupo de Teatro TEGO; la clase de teatro de los viernes era el mejor modo de comenzar el fin de semana. Los primeros pinitos literarios comenzaron con el Premio de Poesía Goya.

Compañeros de entonces siguen a mi lado. Con los años, lo realmente importante es la gente. Nos hemos hecho mayores, pero la impronta del Goya nos marcó entonces y ahora.

Carmen, tú me enseñaste todo lo que sé sobre gramática, me acompañaste al viaje de estudios a Italia y después hemos trabajado juntas en otros proyectos literarios.

Después de calmar el sonrojo que siento en mis mejillas al volver a leer sus palabras, las apostillaré con mucho gusto.

La prudencia y sentido estético de Laura la llevan a no entrar en detalles. Sus profesores de clásicas, Pilar Iranzo, Pilar Idoipe y Jesús Oliver, determinaron su vocación. Y Emilio Gutiérrez Lizarraga, creador y director del TEGO, le enseñó a desenvolverse con soltura en las tablas de un escenario. Nos dejaron maravillados con la puesta en escena de “Martes de Carnaval” y con la del “Romance de Gerineldo”. Esta última la representaron en Lincoln (Inglaterra) los alumnos del proyecto europeo ROTA.

No me puedo olvidar del brillante grupo de amigas que siempre iban con ella: Berta Amella, Sandra Relaño, Raquel Allué y Paloma Laporta, entre otras. ¿Me equivoco, Laura? ¿Y qué dirías del susto que me diste cuando te perdiste en Siena en el viaje de estudios a Italia? ¿Y de que no te dejaban entrar en el Vaticano porque llevabas pantalones cortos?

Bueno, pues aquella Laurita se nos ha convertido en una de las mejores poetas de su generación. Y lo vais a entender cuando leáis sus declaraciones y sus poemas. ¡No podría haber sido de otra forma!

Los libros forman parte de mi vida. No entiendo la vida sin ellos. La lectura me ha salvado siempre. Y no quiero desprenderme del decorado de mis paredes, todas recubiertas de libros. (De mis conversaciones con Laura Lahoz)

La voz poética

La voz de Laura, siguiendo las tendencias de la poesía moderna, es el trasunto de su personalidad y de su forma de percibir y de estar en el mundo.

Laura Lahoz en un pupitre

Escribo para encontrarme, para situarme en las vidas de otros. Cuando un verso me conmueve o un relato me emociona, me siento plena. (De mis conversaciones con Laura Lahoz)

Laura ve el mundo a través de la escritura y de las imágenes que le sugieren las palabras. En su nuevo poemario, El silencio dice, en la tercera parte, La voz ausente, recrea el mundo a través de la mirada de sus poetas preferidos.

¿Qué sería mi vida sin Manuel Vázquez Montalbán, Leopoldo María Panero, Milan Kundera, Alejandra Pizarnik, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Wislawa Szymborska? No sería. (De mis conversaciones con Laura Lahoz)

Y, por encima de todo su universo literario, planea el Mundo Clásico, con sus formas, sus ideas, sus paisajes y sus héroes. La Grecia Clásica y sus mitos son el trasunto del libro Constantes vitales. Esas constantes del ser humano que cobraron vida en las páginas del mundo antiguo.

¿Qué sentido tendría el día a día sin el Mundo Clásico, los diccionarios, los juegos de palabras? No tendría ninguno. (De mis conversaciones con Laura Lahoz)

Constantes vitales (2014)

Estos treinta y ocho poemas son el reflejo del gran amor de Laura por la cultura clásica y el catalizador de sus muchos viajes a las tierras que pisó Homero.

- Tu mirada me

- fascina

- tus ojos

- me embelesan

- le decía Safo

- a su enamorada

- presa. (Lenguas clásicas)

De su mano recuperamos los nombres, el aroma y los colores del tiempo, detenido en estos versos.

- Cuaderno

- de a bordo,

- anotar

- cada secuencia

- de esta existencia. (Bitácora)

Los héroes griegos nos acompañan en esta odisea por distintos países y ciudades, buscando la esencia del ser humano.

- Mi cabeza es un barco varado en Creta (Ventus Cretae)

Y nos llevan del pasado al presente y nos proyectamos al futuro.

- El poema es la presencia misma

- de lo que está por venir. (La noción pura)

Con la ausencia de anécdotas, la presencia de figuras retóricas muy logradas, el calculado ritmo de todos los versos, y la concisión consigue una poesía pura de altos vuelos.

En Blancas impar y negro, cifra el ritmo alternante que apreciamos en todos los poemas, ese ritmo binario que a su vez es la búsqueda del yo y del tú amorosos.

- Un yo y un tú

- avanzan en ele

- por las teclas

- de un piano

- negro. (Blancas impar y negro)

En el poema Cuba está su concepción de la poesía como un juego creativo con los distintos niveles de la lengua.

- Pasen y vean:

- trapecistas

- de letras,

- leones

- de palabras,

- domadores

- de sintagmas,

- poliedros

- de sílabas,

- aristas

- de versos,

- pasos

- de morfemas,

- notas

- al pie,

- plumas

- de sombreros,

- membretes

- de signos. (Cuba)

En este primer poemario ya apuntan los temas que va a desarrollará en los posteriores, junto a una permanente reflexión sobre el lenguaje y sobre la poesía.

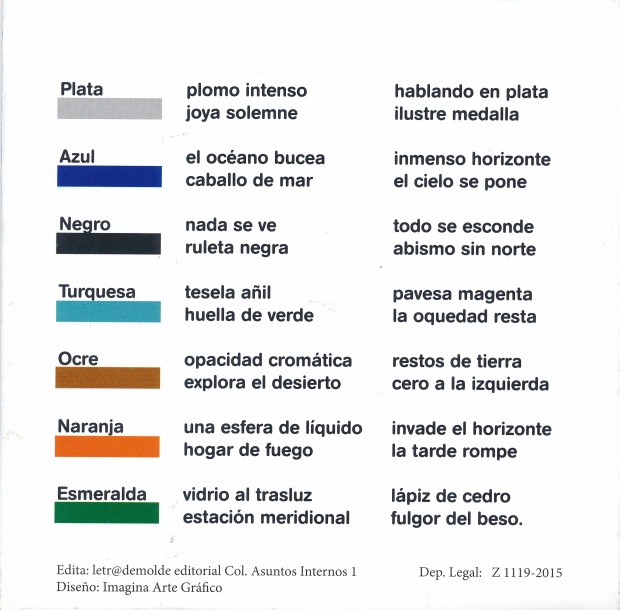

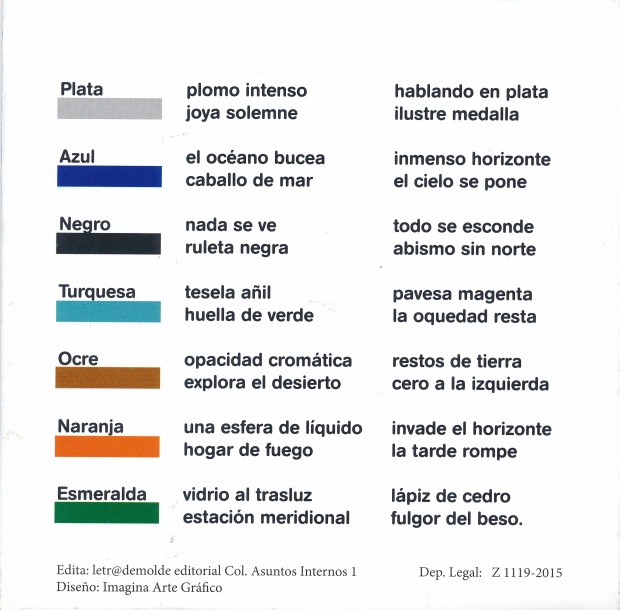

Teoría del color. Cyan, Magenta, Yellow, Black. (2015)

Con el intenso colorido del poemario anterior, ya habíamos adivinado la paleta cromática de Laura. Pero ahora lo nuevo es que el propio color se disuelve en los versos. Estos poemas podrían ser un buen complemento para las exposiciones de su madre, Concha Ruesga, que le contagió su pasión por la pintura.

La emoción estética la resuelve con la aposición de imágenes, en un perfecto collage.

- Amarillo.

- Teatral rechazo

- hoja que pasa

- fruta con ritmo

- disco solar.

O con imágenes llamativas

- Cian

- Cristal opaco

- el mundo perfora

- el fondo del vaso.

Y no se nos escapa esa referencia estética al fondo del vaso de Luces de bohemia

de Valle Inclán.

El silencio dice (2016)

- El silencio dice

- lo que la escritura

- esconde. (El silencio dice)

Como las obras clásicas, está organizado en tres partes, Perfil de nadie, La voz ausente y Rumbo interior, precedidas por un preámbulo sin título. Desde el primer poema percibimos un revisionismo y una evolución de la voz poética.

Hoy es la palabra del momento.

- La esencia, el aliento.

- Recuerdo cuando

- las letras cifraban intentos. (¿Comunica?)

En esta nueva mirada sigue la pasión por la cultura clásica, pero deja aflorar el mundo de los sentimientos con gran fuerza.

- No tengo batería,

- estoy sin cobertura

- de pensamiento. (¿Comunica?)

- Al lado del corazón

- están la vida y los versos. (Principio de incertidumbre)

- Lo que deseas

- no es siempre lo que necesitas. (Caligrafía)

El silencio dice es una poesía madura y reflexiva, con gran dosis de ironía. Como en los poemarios anteriores, es una poesía pura, con ausencia de anécdota, que se resuelve en poemas muy breves, con una gran concentración de las ideas y las sensaciones.

Para terminar

Querida Laura: tú, y alumnos como tú, me dais la energía y el entusiasmo para seguir escribiendo. En estos escritos intento recoger lo que aprendí de vosotros. Intento hacer confluir los senderos por los que transitáis mis alumnos para que nuestra experiencia colectiva no muera del todo y para satisfacer el orgullo que me produce haber tenido alumnas como tú.

Carmen Romeo Pemán

Laura Lahoz con Carmen Romeo a la salida del recital poético. Biel, 12 de agosto de 2017.

PRESENTACIÓN DE «EL SILENCIO DICE»

Ester Minio, “Presentación de El silencio dice”, de Laura Lahoz. Librería Antígona, Zaragoza, 18 de mayo 2019.

El verano miente

- la ausencia de lo efímero.

- Todo es ahora textual.

- Quizás por si acaso,

- el pequeño abismo

- da la pequeña bienvenida

- a solas, de memoria.

- A ras de vuelo,

- con amor feroz,

- la singladura

- por ese rumbo interior

- en el ferrocarril marino

- halla tu identidad sonora

- en letra de molde:

- perfil de nadie.

M. Salazar, Anotaciones sobre El silencio dice

Cuando leí la cita inicial de este libro tomada de la Realidad y el deseo de Luis Cernuda, que en cierto modo explicaba su poemario y servía de punto de partida para empezar a leerlo y comprenderlo, pensé que me gustaba su referencia a un poeta sevillano en el exilio para empezar. Después, la lectura de los poemas que contiene El silencio dice, una, dos, tres veces, de forma ordenada, y abriendo el libro al azar, yendo atrás, hacia adelante, pronunciando los títulos de cada sección: Perfil de nadie, La voz ausente, Textual, Rumbo interior, sentí que Laura Lahoz había ya tomado posiciones definidas, tanto aquí, en este lugar que habitamos, como respecto a sí misma y a su mundo poético. Y tras pensar un poco sobre lo leído, denso y liviano a la vez, me di cuenta de que algunas palabras, a modo de faros o destellos luminosos, llamaban mi atención y me indicaban un camino para leer su libro, el de las palabras sobre el campo semántico de la luz y la mirada, que tanto brillan, al menos para mí, y que permiten ver, como ella misma dice, a través de un microscopio, un espejo o un telescopio:

- «Tú mirabas lejos

- para ver más,

- para ver allá,

- para ver más allá».

- «Alguien te mira

- y la luz para el ocaso.»

- «Mirar la vida:

- un,

- uno,

- una total entrega.»

- «Pequeñas notas transparentes

- dan luz a las horas

- y la vida pasa.»

- «El cerebro maneja al ojo,

- todo lo que ves con tiene:

- luz, reflejo y sombra.»

- «El oro de la tarde brilla.

- Eterno ocaso.

- ¿Acaso?»

- «la luz deja paso al vuelo de los pájaros.»

- «Será en una aurora

- que se fije en la pupila».

Y en su nombre, aun sin haberle pedido permiso, os invito a la lectura de todos sus versos con una estrofa de su Pequeña bienvenida:

- «Las cosas ocupan un lugar concreto.

- Tan leve es la realidad como la ausencia.

- Basta un ángulo de luz para anclar versos.

- Pequeña nostalgia que no entiende de islas.

- Bienvenida al instante que te atrapa.»

LEYENDO JUNTOS EN EL INSTITUTO GOYA

LEYENDO JUNTOS EN EL INSTITUTO GOYA

El grupo de lectura en la Biblioteca del Goya.

El día 4 de noviembre de 2019, inauguramos el curso con una sesión poética doble.

Tres profesoras. De izquierda a derecha: María Jesús Pérez Arellano, Concha Gaudó, presentando la obra de Javier Delgado, y Cristina Baselga.

La primera parte, un homenaje a Javier Delgado Echeverría, ex alumno del instituto, recientemente fallecido. Concha Gaudó hizo una semblanza de Javier y Laura Lahoz leyó los textos que previamente habíamos seleccionado.

Laura Lahoz acompañada de Francisca Soria, Inocencia Torres y Carmen Romeo.

En la segunda parte, Laura Lahoz presentó su libro «El silencio dice». Leyó y comentó unos poemas. Sus palabras motivaron una amena tertulia.

Curriculum y publicaciones

Laura Lahoz Ruesga (Zaragoza, 1977), profesora de Lenguas Clásicas, es Licenciada en Filología Clásica (Universidad de Zaragoza), Máster en Edición (Universidad de Salamanca) y en Fomento de la Lectura (Universidad de Alcalá de Henares). Es miembro de letr@demoldeeditorial. Y ya tiene en su haber una buena cartera de publicaciones.

El silencio dice, en prensa, 2016. Presentado, 2019.

Teoría del color, letr@demoldeditorial, colección Asuntos internos.nº.1, Zaragoza, Agosto, 2015.

Constantes vitales, Olifante, Ediciones de poesía, colección Papeles de Trasmoz, Zaragoza, 2014.

Está incluida en las siguientes antologías:

Parnaso 2.0: Un mar de labrantíos. Antología de poesía aragonesa del siglo XXI, VV.A.A., Gobierno de Aragón, 2016. http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=616

La Mística, edición y coordinación de Manuel Martínez Forega, Editorial Olifante, 2016.

Con Clave de Fa aún mayor, de Ricardo Comín Anadón y José Ramón Mañeru, Zaragoza, 2015.

Los Borbones en Pelota, Edición coral SEM y VVAA, coordinada por Manuel Martínez Forega, Editorial Olifante, 2015.

Yin. Poetas Aragonesas: 1966-2010, Zaragoza, Olifante, 2010.

Y ha participado en numerosos recitales poéticos, con María José Moreno.

Velada poético musical. Biel y El Frago. Músicos: Joaquín González (guitarra), Jaime Lapeña (violín). Castillo de Biel, 12 de agosto, 2017. El Fosal, El Frago, 12 de agosto, 2017.

Vermú poético musical. Casa del traductor. Músicos: Juan Millán (percusión), Jaime Lapeña (violín), Leslie Dowdall (voz y guitarra), Tarazona, Zaragoza, 1 de julio, 2017.

Palabra de mujer. Los mundos de su voz. Poetas españolas, iberoamericanas, y nórdicas: Asociación de mujeres Lacarra, Daroca, 14 de noviembre, 2015. Y en la Biblioteca pública de Costean, Huesca, 21 de noviembre, 2015. http://bibliotecacostean.blogspot.com.es/

La noche oscura. Homenaje al Greco, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Música del laúd de Manu Sesé. Biblioteca de Costean, 28 de marzo, 2015. http://bibliotecacostean.blogspot.com.es/

El fuego de la libertad. Homenaje a Julio Cortázar y Octavio Paz. Músicos: Daniel Zapico (Tiorba) y Joan Miró (Flauta).La Campana de los perdidos, Zaragoza, 21 de septiembre, 2014.

El silencio dice. Zaragoza, mayo de 2019.

Carmen Romeo Pemán

Imagen del comienzo: Laura Lahoz y María José Moreno. El Frago, 12 de agosto de 2017. Foto de Carmen Romeo Pemán.

LEYENDO JUNTOS EN EL INSTITUTO GOYA

LEYENDO JUNTOS EN EL INSTITUTO GOYA