Conocer Japón era una de las ilusiones de mi hija Marta. Y en noviembre de 2019 esa ilusión se cumplió. Os confieso que me encanta viajar y cuando tropecé en Facebook con la oferta de Savitur decidí que era un buen momento para romper la hucha. Fue una decisión de la que cada día me alegro más. Y no solo porque mi hija hizo realidad su deseo, sino porque resultó ser una experiencia maravillosa y, desde que volvimos, le tengo ganas a contar algo sobre el tema.

Primero pensé en traerme alguna leyenda local, ya sabéis, lo mío son los relatos y los cuentos, pero luego se me ocurrió que era una buena ocasión para tocar otros registros de escritura y que sería interesante recopilar costumbres, anécdotas, información y cosas así. Sin embargo, tampoco eso me acababa de convencer. Y de tanto darle vueltas al asunto vi que se me escapaba el tiempo entre los dedos y todo quedaría en agua de borrajas. Así que hoy he decidido que ya toca ponerme a la tarea. Este escrito no será un relato, ni un artículo en sentido estricto, ni un diario de viaje. Será todo eso y nada, así que no sé bien cómo llamarlo. Hablemos, si queréis, de reflexiones que quiero compartir mientras os cuento un poquito por encima lo que viví, sentí y pensé del 2 al 12 de noviembre. Voy a ilustrar mi texto con un montón de fotos preciosas, y solo por verlas vale la pena seguir adelante. Porque, para colmo de bienes, tuvimos un tiempo magnífico que nos permitió a todos los del grupo traernos unas imágenes que siempre serán el recuerdo imborrable de una preciosa experiencia.

Y, dicho todo eso, voy al lío. Estáis invitados a subir a bordo.

Día 1

Si a alguien le echa para atrás lo de las horas de vuelo, os aseguro que no es para tanto. De Málaga a Estambul son algo más de cuatro horas, que tampoco resulta disparatado. Conozco ya unas cuantas compañías y mi experiencia con Turkish Airlines ha sido muy satisfactoria. Hicimos con ellos los cuatro vuelos de ida y vuelta, y solo puedo hablar bien de los viajes. De Estambul a Tokyo es cierto que se tarda más de once horas, pero hay cantidad de factores a favor: los asientos son confortables, hay un buen surtido de películas y entretenimiento, te dan auriculares de los cómodos, no de esos de pinganillo que martirizan a cualquiera cuando se lleva un rato con ellos, las comidas, dentro de lo que son las comidas de los vuelos, son bastante sabrosas, te proporcionan también una manta, almohada, una bolsita de aseo con un antifaz, calcetines y zapatillas de viaje… Si pensamos en todo eso me creeréis cuando os diga que los viajes no se me hicieron nada pesadicos, como diría mi querida amiga Carmen Romeo. A la ida, me iba relamiendo cuando soñaba con todo lo que me esperaba al aterrizar. Y la vuelta estuvo repleta de los buenos recuerdos y experiencias, así que os animo a que, si tenéis ocasión, no dejéis de conocer Japón.

Vale. Ya estamos allí. En el aeropuerto de Narita. Y aunque arrancamos perdiendo a uno del grupo, la oveja perdida regresó pronto al redil. Todo quedó en una anécdota simpática que no estropeó para nada el buen ambiente del grupo. Y eso que éramos cuarenta y una personas. Pero a pesar de los numerosos participantes en ningún momento Mónica Espinosa, nuestra guía, perdió la sonrisa ni la calma. Porque eso, hacer el viaje en compañía de profesionales, sí que os lo aconsejo, y más en destinos tan lejanos. Yo he viajado por mi cuenta, y en grupo. Y, para viajes como el que nos ocupa, me consta que yendo por mi cuenta no habría disfrutado ni aprovechado ni la cuarta parte de lo que me he traído de vuelta al ir con todo organizado por Savitur. Pero me voy por las ramas. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! En el aeropuerto de Narita. Pues nada, con ayuda de Yuki, nuestra guía local, subimos al autobús que nos llevó al hotel donde pasaríamos nuestra primera noche en Japón. La recepción y distribución de habitaciones se hizo en un momento, tanto ese día como en el resto del viaje. Daba gusto llegar a los hoteles y encontrarnos en los cuartos en un abrir y cerrar de ojos. Y, además, con el detalle añadido de que las habitaciones de los que íbamos en grupos solían estar contiguas o en la misma planta. Esas menudencias son las que marcan muchas veces la diferencia en cuanto a sentirte más o menos atendido, ¿no os parece?

Después de tantas horas de vuelo caí en la cama rendida. Ni siquiera me asomé a la ventana. Pero cuando sonó el despertador y me levanté, descorrí las cortinas y me encontré con esta imagen un poco onírica donde la noche y el día se daban la mano.

Amanece en el hotel de Tokyo

A lo lejos, el sol queriendo asomar entre nubes y miles de puntitos brillantes llenos de promesas. Y, a mis pies, un escenario atemporal con un jardín entre luces y sombras donde podría ocurrir cualquier historia en cualquier momento y a cualquier persona. Sonreí antes de cerrar las cortinas y me sentí feliz al pensar que empezaba nuestra primera jornada y que estaría repleta de descubrimientos.

A la hora del desayuno todos presentábamos un aspecto bastante descansado. Las habitaciones de ese hotel y de todos los que visitamos a lo largo del viaje estaban impecables. La limpieza en Japón es ejemplar, y no lo digo solo por los hoteles. En las calles apenas hay papeleras, porque la gente es muy cuidadosa con la basura y, por ejemplo, si se toman algo en un puesto de comidas de la calle, esperan hasta terminar y dejan el papel, o los palillos o lo que sea en las papeleras del puesto.

Después de probar esto he estado a punto de pedirle matrimonio al w.c.

Y, hablando de limpieza, os confieso que no he visto en mi vida unos baños más inmaculados, y os voy a contar una anécdota sobre eso. A lo largo del viaje colgué algunas cosas en mi Facebook, sobre todo fotos, aunque no demasiadas. No quería que las redes sociales me hicieran perderme nada. Pero la primera que colgué os la tengo que poner aquí porque arrancó carcajadas a más de uno, y viene a cuento por aquello de la limpieza. Lo que veis no es un montaje de Photoshop. Y el pie de la foto de ese primer día de vacaciones en Japón son las palabras textuales que puse como comentario en Facebook y que me procuraron bastantes reacciones, sobre todo, como no, las del emoticón de la risa del “me divierte”. Sobran más explicaciones, y con eso dejo cerrado el capítulo de la limpieza.

Vamos ahora al apartado de gastronomía, que es también digno de aplausos. Y esto es solo el aperitivo, que luego os contaré algo más. De momento, que os sirva para abrir boca.

Mi preciosa familia. Desayuno con alegría

Mirad qué variedad de desayuno, y así os presento de paso a parte de mi familia: mi hija Marta, esa pelirroja tan guapa por fuera como por dentro. Su novio, Juanda, al que después de este viaje quiero como a un hijo más por lo buena persona que es. Y mi hijo, Javi. Una persona especial, y eso lo saben todos los que lo conocen. Si hubo alguien en este viaje que brillara por méritos propios fueron él y Pedro Casasola, otro integrante del grupo que nos dejó a todos asombrados y enamorados de su alegría y de su fuerza interior… ¡y exterior! Que Javi y él casi le podrían haber quitado el puesto a nuestras guías por lo atentos que estaban a la hora de no perderlas de vista y se seguir sus explicaciones. Nuestros dos jabatos fueron un ejemplo para el resto de nuestro grupo.

Un autobús nos dejó en la estación de trenes. Allí subimos por primera vez al tren bala y partimos con destino a Osaka. Japón es un archipiélago formado, si sumamos los pequeños islotes, nada menos que por 6.852 islas. Ahí es nada. El territorio se organiza en 47 prefecturas. La prefectura de Osaka tiene como capital a la ciudad del mismo nombre, que es la tercera ciudad más grande, después de Tokyo y Yokohama. Es una ciudad moderna, cosmopolita. Sus gentes tienen un carácter distinto al de los pobladores de otras urbes de Japón. Yuki, nuestra guía, es un ejemplo perfecto. Durante los dos días en los que nos acompañó, la sonrisa no se borraba de su boca y pronto nos acostumbramos a sus espontáneas carcajadas ante cualquier comentario que hiciéramos, por poca gracia que tuviera. Nos explicó que Osaka es como la hermana pequeña de Tokyo, más desinhibida, con más sentido del humor y mucho más caótica e impredecible que la capital. Y eso no es algo negativo, sino que le aporta esa personalidad especial, difícil de encontrar en otras partes de Japón.

En esa primera escala de viaje pudimos comprobar algo que se repitió a lo largo de los días que siguieron: podíamos ir caminando por una ciudad del siglo XXI y, a la vuelta de cualquier esquina, toparnos de bruces con un templo budista, o sintoísta, que nos dejaba con la boca abierta en una admiración muda. Ya veréis que sitios de ensueño llegamos a descubrir.

Castillo de Osaka

En el caso de Osaka la primera visita fue a su castillo. A ver qué os parece la foto de turno. ¿Y qué me decís del cielo? ¡Ni una nube! Y es que el viaje fue mágico hasta por la climatología. El castillo, igual que algunos castillos europeos, está rodeado por un foso con agua. Cruzamos un puente y franqueamos el portón de su muralla para encontrarnos con el edificio principal que veis en la imagen. Visitamos sus ocho pisos y, desde el más alto, disfrutamos una vista panorámica preciosa. Ya en ese primer día pudimos empezar a disfrutar con el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Parece mentira que un lugar así, tan cargado de historia, se encuentre en una ciudad cosmopolita como la que se puede ver desde la altura del último piso.

Ciudad de Osaka vista desde lo alto del Castillo de Osaka

El día terminó con la visita al edificio Umeda Sky. Son dos torres conectadas en la parte superior por una plataforma en la que hay un mirador circular al aire libre. Por supuesto subimos los treinta y cinco pisos para disfrutar de una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. El último tramo de subida son esas dos escaleras mecánicas que, como una «V» gigante, podéis ver en la foto. El túnel es de cristal, y la panorámica, de vértigo. ¡No en vano estamos a más de 150 metros de altura!

Edificio Umeda Sky. Imagen de guiadejapon.es

Nosotros subimos bien entrada la tarde y estuvimos disfrutando del paisaje hasta que anocheció. Si de día era bonito, mirad de noche, qué regalo para los ojos.

Así se ve Osaka desde lo alto del Edificio Umeda Sky por la noche

Wall of hope

Y en la calle, junto a la entrada del edificio, hay un enorme muro, todo hecho de vegetación. El arte y la arquitectura conjugan así materiales de construcción con otros de la naturaleza.

Con eso acabó nuestra estancia en Osaka. Volvimos al hotel a descansar y al día siguiente partimos en autocar hacia Nara, nuestro siguiente destino.

Día 2

Para abrir boca empezamos el día en el templo Todaiji, al que se accede por la puerta Nandaimon. El camino hasta llegar a ella está lleno de ciervos en libertad, porque se les considera mensajeros de los dioses del sintoísmo. Por ese motivo, en ese parque, son animales sagrados.

Puerta Nandaimon para entrar al templo Todaiji en el parque de Nara

Los ciervos no son peligrosos, aunque si creen que llevas comida en algún sitio se vuelven muy atrevidos. ¡A mí me mordisquearon el bolsillo de la cazadora en un descuido, pero con mucha suavidad! Y es que en el parque venden unas galletas especiales para ellos, y están acostumbrados a que los visitantes los invitemos. Son muy inteligentes, y si les enseñas las manos vacías para que vean que no tienes nada, te dejan en paz. Pero si ven que tienes galletitas… bueno, ¡a Marta le faltaban manos para convidar a sus amigos! También son inteligentes y muy educados. ¡Cuando les das galletas, muchos de ellos te responden con una graciosa reverencia!

Mi hija reparte galletas y su chico inmortaliza el momento con un video

El parque de Nara es inmenso y tiene una parte de cesped, muy amplia y despejada, y otra con más arboleda y caminos preciosos adornados por muchos farolillos de piedra. Y ciervos. Muchos ciervos, como ya he comentado. Pero no nos cansábamos de disfrutar con ellos y de acariciarlos.

Precioso ejemplar de ciervo en el parque de Nara

Paseo adornado por farolillos de piedra

Después de disfrutar de los ciervos y del recorrido por el parque, caminamos hasta la zona donde se encuentra el gran salón de Buda, que alberga al Gran Buda «Daibutsu». Y aprovechando el magnífico sol nos hicimos una de las fotos de grupo para el recuerdo.

¡Mirad qué grupo tan chulo! ¿Cómo no íbamos a pasarlo genial con tan buenas personas?

Lo de «Gran Buda» no lo dicen por decir, palabra de honor. El Daibutsu es una estatua gigante de un Buda sentado, que «solo» mide 15 metros de alto y «solo» pesa 500 toneladas. Es de bronce y está flanqueado por dos Bodhisattvas dorados que le sirven de guardianes.

Gran Buda Daibutsu

El Gran Buda y un «escolta»

Imagen de Absolut Viajes

En el templo hay un pilar de madera que en su base tiene un agujero del tamaño del orificio de la nariz del Gran Buda. Algunos valientes de nuestro grupo, entre ellos Marta, se atrevieron a atravesarlo. ¡No fue fácil, pero lo consiguieron! ¡Da buena suerte!

Nos despedimos del Gran Buda y de Nara y nuestro autobús nos llevó a una nueva prefectura: Kyoto. Allí visitamos Fushimi Inari Taisha, uno de los templos sintoístas más antiguos de Japón, que está cerca de la ciudad de Kyoto. Si en Nara es costumbre donar linternas, aquí son puertas lo que se donan. Hay un pasillo de puertas naranjas en el que se rodó una de las escenas de la película «Memorias de una geisha». ¡Fue emocionante recorrer ese camino! Yo había leído el libro, pero no había visto la película. Y sí. Acertáis. A mi regreso a casa no tardé nada en disfrutarla. Y lo mismo ocurrió con otras dos pelis, pero no adelantemos acontecimientos. Ya os desvelaré dentro de poco cuáles son. De momento saboread la imagen del pasillo de los torys, que así es como llaman a las puertas.

¡Por aquí corría la protagonista de «Memorias de una geisha»!

Y hablando de las geishas, nuestra guía nos contó que su trabajo no es el que mucha gente piensa cuando las confunde con concubinas, sino que son mujeres cultas y preparadas que dominan varias artes como la conversación, la música, la actualidad, y que trabajan como acompañantes culturales. Las maiko son las aprendices de geisha, y si van por la calle se las distingue de ellas por sus kimonos y por otros detalles que aquí serían muy largos de nombrar.

Para rematar la jornada dimos un paseo a pie por las calles de Gion, uno de los lugares que mejor conserva el aspecto tradicional de Japón, famoso por ser el barrio de las geishas. Las luces son suaves y de farolillos, las paredes de madera, algunas ventanas de papel, y a la vuelta de cualquier esquina puedes encontrar un canal como el de la foto, que parece sacado de un cuento de hadas.

¿Y qué decir de la cena? En un restaurante tradicional saboreamos ternera de Kobe que preparamos siguiendo las instrucciones que nos dieron. Y sopa de verdura. Y entrantes. Y sushi. Y… mejor lo dejo aquí, ¿no? Que seguro que os hacéis perfectamente a la idea.

¡Aquí, pasando hambre, vamos…!

Día 3

Para abrir boca nos dieron un paseo panorámico por la ciudad y luego nos detuvimos para visitar en primer lugar el templo Kiyomizu, o templo del agua pura. Está en lo alto de una colina o ofrece unas vistas impresionantes de Kyoto.

Vista de Kyoto desde el templo Kiyomizu

Para llegar a lo alto subimos por una cuesta llena de pequeños comercios de artesanía, y nos adentramos en el templo después de coronar la escalinata de acceso.

Escaleras de acceso a los edificios del templo Kiyomizu

La parte posterior tiene unas vistas maravillosas. Desde la altura se pueden ver bastante abajo unas fuentes donde realizar la ceremonia de purificación con el agua. Y el templo es un muestrario de paletas de colores diferentes en cada estación del año. En una pared de la entrada hay colgados cuadros que yo inmortalicé para tener un recuerdo más. Aquí tenéis las fotos de las cuatro estaciones, a cual más linda.

Desde la zona de terrazas que veis en los cuadros, si se mira hacia abajo se contemplan las fuentes que os dije. Y el agua y la luz del sol nos regalan esas imágenes maravillosas.

En la esquina inferior derecha están las fuentes de purificación que veis abajo con más detalle.

Después del templo del agua, nos llevaron al Castillo Nijo. ¿Recordáis que os hablé de lugares de rodaje de algunas pelis? ¡Bingo! En uno de los salones de este castillo se rodaron escenas de «El último samurai». Y, sí. Volvéis a acertar. Es otra de las películas que vi pocos días después de regresar de Japón. ¡Es que da mucho gustito ver lugares en los que una ha estado en carne y hueso!

La superficie total del castillo es de 275.000 metros cuadrados, de los cuales 8.000 metros cuadrados están ocupados por diversos edificios construidos en madera de cedro, así que lo visitamos descalzos. No se pueden hacer fotos en el interior y por eso os dejo fotos del exterior solamente. Pero si veis la película y a Tom Cruise en el salón del castillo, os haréis una idea de lo magnífico que es y de lo bien conservado que está.

Nuestro maravilloso grupo en el portón de entrada al recinto del Castillo Nijo

Como no se podían hacer fotos, busqué la imagen en internet: fuente viajesdeark.com

Los edificios del castillo están rodeados de unos jardines que son una obra de arte. Mirad si no las imágenes que os dejo aquí.

Del castillo nos fuimos al mercado de Nishiki, el más popular de Kyoto, con unas 130 tiendas. Casi nada. O mejor dicho, ¡casi todo! Comida, ropa, recuerdos… Y un ambiente de lo más animado. Mirad las fotos y estaréis de acuerdo conmigo, ¿a que sí?

Tras patear el mercado y reponer fuerzas comiendo, nos llevaron a un sitio de ensueño, el Templo Kinkakuji, cuya foto elegí para la cabecera de esta crónica. Allí se encuentra el famoso Pabellón Dorado. Si miráis las imágenes entenderéis por qué se llama así. El día, para variar, era perfecto, y tanto Mónica, nuestra guía de Savitur, como Keiko, la guía local que tuvimos hasta fin de viaje, eligieron con acierto la hora más apropiada, en la que el sol se refleja en todo el pabellón y lograron que todos quedásemos asombrados y hechizados.

Pabellón dorado. Sin palabras

La jornada finalizó con la visita a un templo zen, el templo Ryoanji, en cuyo interior existe uno de los jardines secos más curiosos del mundo. Es un espacio rectangular que contiene arena rastrillada y rocas, y cuyo significado permanece oculto porque su creador no dio ninguna explicación. En uno de los laterales hay largos bancos corridos de madera donde es fácil sumirse en la meditación. Junto a él se puede disfrutar de otro pequeño jardín, pero de musgo en lugar de arena.

Jardín de arena rastrillada y rocas. Unas visibles, y otras ocultas

Jardín de musgo del templo Ryoanji

Con la visita al templo zen dimos por concluida la jornada. ¡Vaya día aprovechado!

Día 4

Nuestro hotel quedaba justo frente a la estación de tren de Kyoto, así que solo tuvimos que cruzar la calle para abordar el tren bala rumbo a Nagoya. Es la cuarta ciudad más grande de Japón, muy moderna, y allí subimos a un autobús para empezar la parte de nuestro viaje nos mostraría el interior de Japón, la zona más montañosa. Más de uno dio una cabezada durante la ruta. Yo me mantuve despierta aunque me podía el sueño, porque las vistas valían la pena. Desde el bus pude ver un enorme mirador que hay en Nagoya y disfrutar del cambio de paisaje conforme íbamos ascendiendo hacia el interior del país.

Nuestro autobús se detuvo en Shirikawago, una localidad llena de encanto, famosa por sus casas Gassho-zukuri. Son casas que tienen un tejado triangular, hecho de paja y muy inclinado para soportar el peso de la abundante nieve que cae en esta zona en invierno. Toda esta parte del país conserva mucho más las tradiciones y costumbres antiguas ya que, dada la crudeza del invierno, los pueblos quedaban muchas veces totalmente aislados del resto del país. ¡No era fácil que así llegaran allí las novedades de la moderna civilización! Durante el trayecto Keiko, nuestra amable guía, nos pasó un folleto donde se explicaba la construcción de estas casas y donde había fotos del pueblo en invierno, cubierto de nieve como si fuera un lugar de Suiza o algo así.

Para acceder a la aldea propiamente dicha tuvimos que cruzar un puente colgante que oscilaba un poco bajo nuestros pies. ¡A Shirikawago casi no llega ni un coche!

¡Nuestra valiente expedición cruzando el puente para visitar Shirikawago!

Disfrutamos de tiempo libre para dar un paseo por el pueblo, comprar algunos recuerdos típicos y hacernos las consabidas fotos para el recuerdo. ¡Todo bien abrigados, que allí la temperatura no era la de la zona costera! Las casas tienen tres pisos y están muy bien conservadas.

Tras visitar el pueblo, con ese frío y el paseo, el hambre apretaba un poco. Y nos encontramos con la maravillosa sorpresa de un almuerzo tradicional japonés en un restaurante con suelo de madera. Daba gusto descalzarse, porque el piso estaba calentito. Entre otros muchos manjares nos sirvieron de nuevo una ternera exquisita que se preparaba poniéndola sobre una hoja de nenúfar seca que reposaba sobre una vela de cerámica. ¡No os podéis imaginar lo riquísima que estaba!

Almuerzo tradicional japonés en Shirikawago para reponer fuerzas. ¡Exquisito!

Después de satisfacer el hambre dejamos Shirikawago y nos dirigimos en el autobús a Takayama. Allí paseamos por una calle muy típica, la calle Kami-Sannomachi, que, con sus tradicionales casas de madera, nos trasladó en el tiempo al Japón tradicional. Los farolillos, la construcción, todo nos hacía sentir como si nos hubiéramos trasladado al pasado.

Y al llegar al final de la calle disfrutamos de una puesta de sol espectacular para poner la guinda a un día perfecto.

Día 5

Después de desayunar el autobús nos llevó hasta Tsumago, un antiguo pueblo que en la época feudal de los Samurais era lugar de paso. En este pueblo de posta visitamos el Museo Magome Waki-Honjin, una antigua hospedería donde se detenían los samurais a pernoctar. Tuvimos la suerte de que el tiempo siguiera siendo increíblemente bueno y la visita coincidió con la hora del día en la que los rayos de sol juegan con la orientación de las ventanas. Mirad qué maravilla de imágenes.

Entrada al museo-hospedería. Ahí dejamos todos nuestros zapatos

Zona principal de la hospedería Waki Honjin, en el pueblo de Tsumago

Una señora muy amable fue dando toda clase de explicaciones en japonés, pero ahí teníamos a Keiko para traducir y contarnos todo acerca de la distribución de los comensales alrededor del fuego del hogar, la arquitectura tradicional, la disposición de las habitaciones, etc. Fue toda una lección de historia. La hospedería invitaba al descanso, tanto en sus salones…

Una de las «habitaciones» de la hospedería / museo

… como en sus jardines…

A la salida del museo tuvimos tiempo libre para pasear por la calle de Tsumago, porque el pueblo es tan pequeñito que prácticamente se limita a esa calle central.

Tras la visita a esa zona interior montañosa regresamos a Nagoya para salir en tren hacia Mishima y, de allí, a Hakone. Llegamos de noche y cansados, y no pudimos apreciar las maravillas del paisaje hasta la mañana siguiente. El hotel respeta mucho el entorno y está edificado en plano, no hay alturas. Dormimos de maravilla en unas habitaciones inmensas, que más parecían un estudio que una habitación de hotel.

Día 6

Al día siguiente, desde el amplio comedor, mientras desayunábamos, pudimos darnos cuenta de que seguíamos estando en un lugar de ensueño.

Desayuno en el hotel de Hakone mientras un rayo de sol se pasea por las montañas

Nuestra sexta jornada se anunciaba interesante. Visitaríamos el Parque Nacional de Hakone, que tiene muchas cosas magníficas. Comenzamos con un mini crucero por el lago Ashi. Ese día el cielo estaba algo nublado, pero la suerte nos siguió sonriendo con el clima. El día, en vez de irse estropeando, empezó a despejar poco a poco a lo largo de las horas. Y durante el crucero pudimos contemplar por primera vez un atisbo de la impresionante silueta del monte Fuji.

Mientras esperábamos la llegada del barco nos entretuvo la visión de un galeón de época en el otro extremo del lago. Parecía sacado de una película de piratas. Embarcamos, y a poco de zarpar, detrás de una montaña, asomó majestuosa la cumbre del monte Fuji.

Nuestra primera imagen del monte Fuji, durante el crucero por el lago Ashi

En el grupo el ambiente fue genial. ¡Fotos para el recuerdo!

Junto al muelle se encuentra el teleférico, y nada más desembarcar subimos en él hasta el Monte Komagate. ¡Allí arriba sí que pudimos disfrutar de las vistas del Fuji!

Eso sí: desde el teleférico tuvimos que subir hasta la cima de una colina por un caminito alfombrado de escaleras en varias zonas, ¡pero valió la pena!

Casi todos le echamos valor a la caminata, y nos alegramos. ¡Menudas vistas!

Las vistas durante el descenso en el teleférico también eran dignas de admiración.

Almorzamos y el autobús nos trasladó a Hakone, situado en la prefectura de Kanagawa, a menos de 100 km. de Tokio. Es un importante centro turístico, tanto por sus baños termales naturales como por su espectacular belleza que forma parte del parque nacional de Fuji-Hakone-Izu. Es uno de los lugares desde los que se puede disfrutar en días claros de preciosas vistas del monte Fuji. Y nosotros, como habéis visto en las fotos, fuimos afortunados.

Empezamos visitando el Santuario Hakone. Si ya nos sorprendía en las ciudades tropezar a la vuelta de una esquina con templos y edificaciones que parecían como traídas de otro tiempo, imaginad ahora lo que sentimos al descubrir en plena naturaleza los edificios que forman el santuario. Personalmente creo que Hakone es uno de los lugares que merecería más de un día de visita. Nosotros tuvimos menos tiempo, pero gracias a la eficacia de Mónica, de Keiko, y a la estupenda planificación de Savitur, pudimos saborear toda su esencia.

Zona de edificios del santuario Hakone

Toda esa zona está considerada como uno de los lugares espirituales más famosos de Japón, especialmente alrededor del lago Ashi. Desde tiempos remotos se dice que existen allí numerosos dioses que están consagrados en los muchos santuarios que allí hay. Muchos de nosotros seguimos las instrucciones de Keiko y llevamos a cabo un pequeño ritual, igual que hicimos con la purificación por agua en el templo Kiyomizu.

Allí también pudimos admirar varios toris. Uno de ellos, bastante famoso, tiene su base dentro del agua.

Tori dentro del agua en uno de los lagos de Hakone

Ese tori es tan espectacular que había cola para hacerse la foto típica delante de él, así que nos conformamos con verlo desde la altura y desde la orilla, pero eso sí, no nos dio tiempo de la foto clásica, jeje. Sin embargo lo que importa es que estuvimos allí.

Intentamos hacer la cola para la foto, pero los turistas no tenían prisa y cuando íbamos por la mitad decidimos abandonar la cola y conformarnos con un reportaje desde los lados. ¡Había tanto que ver que no dábamos abasto!

Intentamos hacer la cola para la foto, pero los turistas no tenían prisa y cuando íbamos por la mitad decidimos abandonar la cola y conformarnos con un reportaje desde los lados. ¡Había tanto que ver que no dábamos abasto!

En Hakone dimos fin a la visita del interior montañoso de Japón. Ya en el autobús, de regreso a Tokyo, donde comenzó este viaje alucinante, no pude resistir la tentación de hacer algunas fotos sobre la marcha. Eran mi particular despedida a ese territorio del interior, montañoso y mágico, antes de volver al mundo urbanita de la capital.

¡Adios a las montañas! Pero nos espera Tokyo, cosmopolita y hechicera…

Nuestro autobús nos llevó de nuevo a Tokyo donde cenamos y descansamos en un magnífico hotel.

Los dos días que nos quedaban de este viaje tan maravilloso los dedicaríamos a conocer lo mejor de la capital de Japón, y empezamos esa misma noche dando un paseo con una guía de excepción: Mónica se movía por el centro de Japón como si toda la vida hubiera vivido allí. Nuestro hotel, además, estaba muy bien situado, así que pudimos caminar y estirar las piernas después del viaje por carretera.

El contraste entre la serenidad de la naturaleza en las visitas de la mañana y el bullicio y la vida nocturna en las calles de Tokyo nos hizo sentirnos afortunados al haber tenido la oportunidad de hacer este viaje. Los recuerdos serán inolvidables. ¡Mirad abajo qué diferencia entre estas fotos y las de los últimos días! Cada una en su estilo, tiene su propio encanto.

A pesar de que solo fue un paseo nocturno, aprovechamos el tiempo al máximo. Vimos a Godzilla, atisbando desde lo alto de un edificio…

Nos hicimos la foto típica con un robot futurista como guardaespaldas…

Nos perdimos en callejones con encanto, que nadie hubiera creído que podrían encontrarse en medio de tantas luces y modernidades…

Y, finalmente, cansados pero felices, regresamos a nuestro hotel. El ayuntamiento de Tokyo está en la calle paralela, y aprovechamos para hacer algunas fotos antes de irnos a dormir. El hotel, igual que el resto de los hoteles a lo largo del viaje, era una maravilla en cuanto a comodidades, limpieza, atención, etc. Nos trataron como a reyes todos y cada uno de los días que duró este maravilloso periplo. El edificio claro es nuestro hotel. El de las dos torres es el ayuntamiento. Mónica nos dijo que en una de las torres había un mirador con vistas de la ciudad de Tokyo impresionantes, y nos propusimos visitarlo al día siguiente aprovechando que todavía nos alojaríamos en el hotel. Esa noche tocaba reponer fuerzas después de un día tan intenso y lleno de contrastes preciosos.

Día 7

Nuestro penúltimo día en Japón lo empezamos con una visita panorámica de la ciudad en la que fuimos haciendo paradas. La primera escala fue el Museo Nacional de Tokyo, que se aloja en un conjunto de edificios separados entre ellos: La Galería Honkan, la Galería Asiática, Hyokeikan, Heiseikan, la Galería de Tesoros Horyuji, el Centro de Investigación e Información y varios restaurantes y tiendas. Tuvimos tiempo de entrar en dos de los pabellones y de hacer fotos tanto del exterior como del interior.

Fachada del edificio principal del Museo Nacional de Tokyo

Otro de los edificios, que hace esquina con la fachada principal

El interior del museo alberga toda clase de tesoros: artesanía, kimonos, pergaminos, estatuas y toda clase de obras de arte. Os dejo aquí un pequeño muestrario.

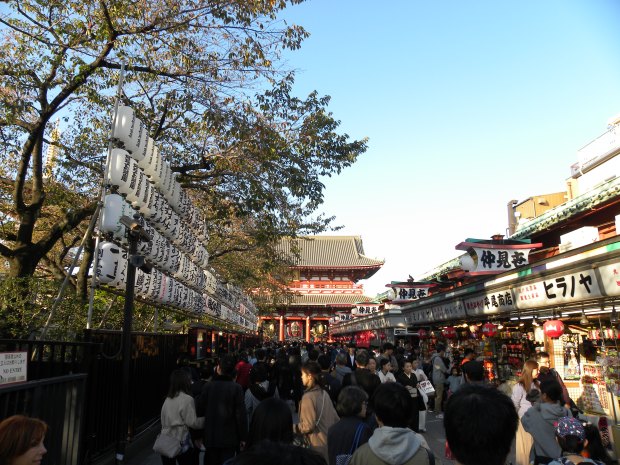

Tras visitar el Museo fuimos a disfrutar del Templo de Asakusa Sensoji, uno de los más antiguos de la ciudad. Caminamos por una calle bastante larga y atravesamos la puerta Kaminarimon, que tiene en el centro un gran farolillo rojo, y a los dos lados a las dos deidades que guardan la entrada el templo: Fujin, el dios del viento y Rajin, el dios del trueno.

Puerta Kaminarimon, en el Templo Asakusa Sensoji

Además de ver una preciosa pagoda de varios pisos y los edificios del templo, pudimos recorrer una calle repleta de tiendas y de actividad. ¡No es de extrañar! Japón no ha dejado de maravillarnos.

Al final de la calle vemos la puerta Kiminarimon

Y, después del templo, volvimos a esos contrastes tan sorprendentes de Japón al pasear por el barrio de Akihabara, donde se encuentran muchas cosas de lo más «friki» y las últimas novedades en cámaras digitales, videojuegos y todo tipo de tecnologías modernas.

Una de las calles del barrio de Akihabara

Al regresar al hotel tuvimos tiempo de hacer una escapada antes de cenar para cruzar la calle y subir al mirador de una de las torres del Ayuntamiento. Nos tocó correr un poco, pero seguro que estaréis de acuerdo en que las vista de Tokyo por la noche desde esa altura valían la pena.

Tokyo visto desde el mirador de una de las torres del Ayuntamiento

Día 8

Nuestro último día comenzó con una visita panorámica de la Plaza del Palacio Imperial de Tokyo, que está situado en los terrenos del antiguo castillo de Edo. Al palacio no se puede acceder, porque es la residencia oficial de la familia imperial japones, pero sí que se disfruta de magníficas vistas desde la gran explanada que lo circunda. Para llegar al punto más cercano desde el que tomar fotos, recorrimos unos preciosos jardines donde una estatua de samurai monta guardia.

Palacio Imperial de Tokyo

Después de almorzar el autobús nos llevó al barrio Harajuku, lugar donde coexisten los personajes más frikis de Tokyo con tiendas que son el centro neurálgico de la moda.

Bifurcación de calles en el barrio Harajuku

Tuvimos tiempo para hacer algunas compras antes de ir a otro barrio, el de Shibuya, famoso porque en él se encuentra el cruce más transitado del mundo. ¡Ni que decir tiene que todos cruzamos por uno de sus muchos pasos de cebra, siguiendo la banderita roja de Keiko, que nos acompañó todo el tiempo!

En Shibuya hay una estación de tren en la que se puede ver la estatua de Hachi, un perro que hizo historia en la ciudad porque acudía cada día a la puerta de la estación a esperar a su dueño. Y cuando el hombre falleció, Hachi siguió acudiendo allí durante años.

La tercera película que vi al volver de Japón ha sido una donde los protagonistas son Richard Gere y un perro. La película se llama Hachiko. No necesitáis más pistas, ¿verdad? Me emocioné al ver en la pantalla al perro que hacía el papel de Hachi esperando cada día en el lugar donde nos hicimos esta foto para el recuerdo.

Posando delante de la estatua de Hachi, en la puerta de la estación de Shibuya

El final de nuestro viaje se aproximaba, pero aún tuvimos tiempo de disfrutar de una última visita: la del santuario sintoista Meiji Jingu, dedicado a los espíritus del Emperador Meiji y su mujer, la Emperatriz Shoken. Tiene una superficie inmensa y los edificios están rodeados por un bosque con miles de árboles de diferentes especies. A pesar de estar en pleno centro de Tokio, es un lugar de descanso y relax ideal.

Entrada al santuario Meiji Jingu

Allí nos hicimos la última foto de grupo para el recuerdo. El viaje resultó una experiencia preciosa no solo por los paisajes y los lugares, sino también por el maravilloso clima que reinó durante todos esos días entre los que formábamos la expedición. ¡Volvimos de allí con estupendos amigos!

¡Nuestro maravilloso grupo posa para una foto de recuerdo!

El santuario Meiji fue nuestra última visita. De allí nos trasladamos al aeropuerto para embarcar de nuevo en vuelo regular de Turkish con destino a Estambul, haciendo noche a bordo. Y de Estambul, a Málaga, a casita.

Queridos amigos y lectores, ojalá todos hubieseis podido estar allí y compartir mi alegría y mis descubrimientos. Pero como no estaba en mi mano he querido reunir una pequeña muestra de lo que vi para que tengáis una idea de lo mucho que puede ofrecer Japón. Al menos puedo hacer eso: obsequiaros con el trocito de Japón que me traje en mi mirada.

Solo me resta dar las gracias a los que hicieron posible un viaje tan mágico. A Savitur, a Toon Espinosa por organizar el viaje y por darme la información, a su hermana Mónica, que nos acompañó y nos mimó con el mismo cariño y profesionalidad que su hermano en otros viajes que he hecho con ellos, a Yuki y Keiko, nuestras guías, y a todos mis compañeros de viaje, con una mención especial a Pedro y a Javi. Porque son dos campeones que con su ejemplo nos han demostrado que no tienen por qué existir en el mundo barreras para las personas que tienen diversidad funcional. ¡Que llegaran a Japón y que lo disfrutaran exactamente igual que el resto del grupo lo demuestra sin duda!

¡Japón! No te llevo solo en mi mirada. También te has quedado para siempre en mi corazón.

Adela Castañón

Imágenes: casi todas de la autora, unas cuantas tomadas por compañeros de viaje que las compartieron con el grupo, y algunas tomadas de internet, en las que se indica la fuente a pie de foto.