PRÓLOGO. FERNANDO BERMÚDEZ CRISTÓBAL

“He conseguido, mediante mi librería del barrio, el libro tan deseado El Frago 1901.

Merece la pena molestarse para hacerse con un ejemplar de un libro tan singular, escrito por mi amiga Carmen Romeo, catedrática de lengua y literatura. Y no por el hecho del nomenclátor de su dedicación, no por ser catedrática, otras lo son y escriben regularmente, pero Carmen escribe no solo bien, sino muy peculiar.

Me traslada a mi juventud leyendo a los autores rusos, sobre todo a León Tolstoi, con su redacción directa. Me recuerda a dos obras mundialmente conocidas como Guerra y Paz y Ana Karénina. Bueno, el tema nada que ver con El Frago 1901. O por ejemplo la conocida novela Cien años de soledad de García Márquez, La cantidad de personajes que salen, tanto en Guerra y Paz, como en Cien años de Soledad, es equiparable a El Frago 1901. La cantidad de personajes que Carmen aplica en su libro y la habilidad para saber enlazarlos haciendo una comunión directa y preciosista para comunicarnos que la mujer al inicio del siglo XX era una vecina de segundo grado. En El Frago a excepción de los varones, que gozaban de maestro; las niñas prácticamente no tenían ni escuela, ni maestra. La lucha titánica de la nueva maestra por conseguir un lugar apropiado para poder dar clases a las niñas, es digna de todo elogio.

Yo soy cincovillés, nacido en Tauste, pero confieso que me he quedado anonadado de la conducta de un pueblo de unos 500 habitantes, que Carmen describe de forma sencilla, correcta, de un acontecer. Hay que pensar que El Frago es una población del pre-Pirineo, muy aferrada a los usos y costumbres, No obstante, Carmen desgrana la verdad de lo cotidiano y el libro tiene una aura de mucho mérito; digno, teniendo por testigo el Arba.

No dejéis de leerlo; una joya que ha escrito mi amiga Carmen Romeo Pemán. ¡Felicidades!»

Fernando Bermúdez es escritor. En 2019 ganó el premio nacional de literatura Bolivia. En 2022, la Pluma de Oro de Chile. Pertenece a la Asociación de Escritores de Aragón y colabora con nosotras en Letras desde Mocade.

LA TERTULIA LITERARIA DEL INSTITUTO GOYA

El día 29 de abril de 2024, la diosa Fortuna me vino a ver en persona a la tertulia del Instituto Goya. Presidida por la directora del Centro y el profesor Javier Aznar, encargado de los programas de la biblioteca, dos catedráticas, amigas y exprofesoras, nos hicieron disfrutar de una intensa velada. Guiados por ellas, desnudamos hasta lo impúdico la novela que ese día nos ocupaba, es decir, mi última novela.

En la tertulia salieron ideas interesantes y sabrosas. Disfrutamos y aprendimos mucho. Concha y Francisca nos ofrecieron el plato fuerte. Sus discursos quedaron recogidos en El hacedor de sueños, el blog del Instituto Goya. Y me gustaron tanto que hoy las reproduzco aquí.

Sus textos originales están publicados en:

http://elhacedordesuenos.blogspot.com/2024/05/el-frago-1901-por-ensenar-las-ninas-de.html?m=1

ESTUDIO LITERARIO DE FRANCISCA SORIA ANDREU

De izquierda a derecha. Ana Íniguez, la directora actual, Pilar Cáncer, Inocencia Torres y Concha Gaudó, todas exprofesoras del Goya

¿QUIÉN ES CARMEN ROMEO PEMÁN?

Nacida en El Frago (1948), a cuya escuela asistió hasta los 13 años, es Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Zaragoza, donde ejerció de profesora. Durante más de treinta años ha sido Catedrática en el Instituto “Goya” de esta ciudad.

A lo largo de su desempeño docente ha publicado textos didácticos, guías de lectura y estudios de índole filológica. Y su vocación literaria ha dado como fruto una considerable cantidad de relatos breves que han ido viendo la luz en el Blog Letras desde Mocade.

Una parte de ellos, veintinueve, apareció editada bajo el título De la roca nacidas, en Zaragoza, IFC-CSIC, 2021, que yo misma comenté en este Blogo del Instituto Goya.

Hija de maestros, se ha dedicado al estudio de la escuela rural y ha publicado De las escuelas de El Frago, en Zaragoza, IFC-CSIC, 2014.

También ha participado en el estudio de El callejero de las mujeres y Paseos por la Zaragoza de las mujeres, Zaragoza, Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, 2010 y 2019, respectivamente.

Su labor de investigación y de creación literaria ha sido reconocida y galardonada:

En 1977, ganó el Premio Bernardo Zapater Marconell del Ayuntamiento de Albarracín por un trabajo de investigación reflejado posteriormente en su libro Los Mayos en la Sierra de Albarracín, 1981.

VIII Concurso Helvéticas. Tu país de las mujeres por De la roca nacida. 2014.

Pilar Cáncer, Francisca Soria, Carmen Romeo y Javier Áznar.

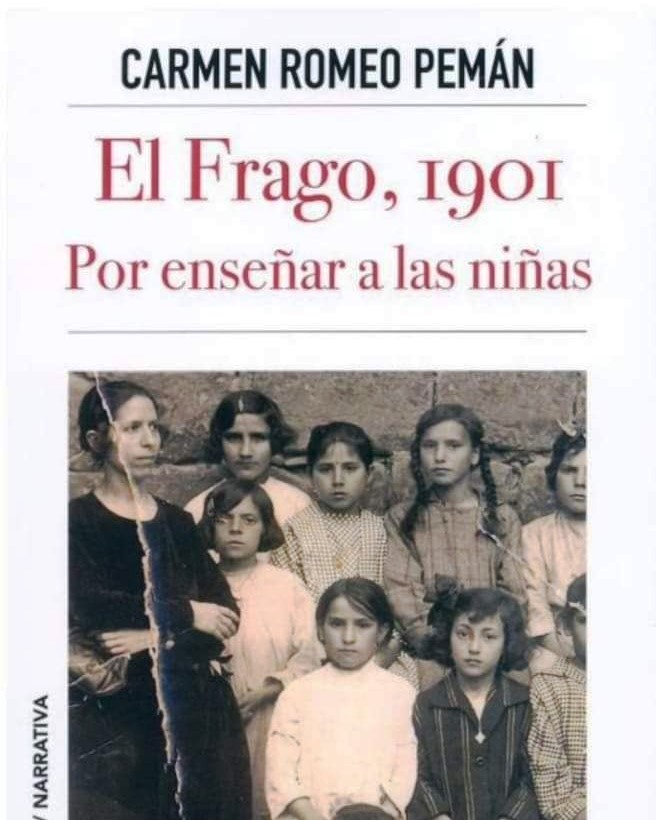

EL FRAGO, 1901. POR ENSEÑAR A LAS NIÑAS

Hoy presentamos su última obra, una novela que consta de veinte capítulos numerados:

1 La ilusión de Matilde. 2 De camino a El Frago. 3 Las niñas a la herrería vieja. 4 Buscando soluciones. 5 Tomando cartas en el asunto. 6 Con la iglesia hemos topado. 7 A vueltas con el tabardillo. 8 Más casos de tifus. 9 Se desata la epidemia. 10 Notas de prensa. 11 Vientos desfavorables. 12 Amainando el temporal. 13 El nuevo local. 14 Al César lo que es del César. 15 Formas de diversión. 16 Las faltas de asistencia. 17 Acusan a Matilde. 18 Y las niñas en la cocina. 19 Matilde acusa. 20 Multan al Ayuntamiento. Más un Epílogo.

La obra El Frago 1901. Por enseñar a las niñas, desde su doble título, anticipa al lector el marco histórico y el leit motiv del argumento. La acción se ciñe casi exclusivamente a la geografía de esa localidad de las Cinco Villas zaragozanas y transcurre exactamente durante el año 1901, elegido por Carmen Romeo por su especial significado para la escuela en España. Fue el año en que el recién creado Ministerio de Instrucción Pública, dirigido por el conde de Romanones, adoptó las más decisivas medidas para los maestros y para la enseñanza primaria obligatoria.1

El segundo título explicita la convicción de una joven maestra, Matilde, acerca de su trabajo. Ha ganado unas oposiciones para ser maestra de niñas y está determinada a llevar a cabo su cometido sin escatimar esfuerzos.

Es la primera novela de Carmen Romeo, escritora conocida por sus narraciones breves llenas de personajes muy potentes y de situaciones insólitas, con las que ha ido tejiendo una densa red en torno a un núcleo muy pequeño, El Frago. Y finalmente ha dado el salto a la narración extensa, integrando en parte sus anteriores relatos, técnica usada por García Márquez, quien en La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961) y La mala hora (1962)fue creando los personajes y los escenarios que, más tarde, tomó como base para Cien años de soledad (1967).

Si García Márquez convirtió su Aracataca nativa en el Macondo literario, Romeo Pemán hace lo propio con su pueblo, aunque conserve el topónimo real. Así los personajes de María del Socarrau o del Canónigo de las Cheblas, las mujeres de los carasoles o los integrantes de la tertulia del bar, entre otros varios, conforman los personajes del pueblo, escenario de El Frago, 1901. 2

La novela gira en torno a dos principales núcleos temáticos de desigual peso en el relato: la llegada de una nueva maestra –dispuesta a luchar por la escuela para las niñas– y la epidemia de tifus. Todo ello narrado con rigor histórico y bien novelado para ser leído con facilidad y gusto.

Al terminar el Epílogo, el lector de hoy ya sabe de los difíciles comienzos de las escuelas para niñas, por todo lo que implicaban: habilitación de un local, presencia de una maestra dependiente del Ministerio y no del Ayuntamiento, una nueva legislación educativa y los innumerables conflictos que hacían necesaria la comparecencia epistolar e, incluso, física de las instituciones educativas.

El segundo núcleo argumental lo aporta la realidad de una epidemia de tifus, que reveló a El Frago sus muchas carencias sanitarias, sólo paliadas por el esfuerzo ímprobo del médico don Valero y la diligente cooperación de Matilde y de los abnegados fragolinos que no vacilaron en arrimar el hombro.

Ambos temas, inevitablemente, se ramifican y, a veces, se cruzan. Así, la cuestión de la escuela de niñas introduce al antagonista de la maestra, mosén Mateo, auténtico vestigio de los viejos curas carlistas, que se resiste a que la Iglesia, encargada hasta entonces de la formación de las niñas, pierda su autoridad y su control. Este personaje será el más duro adversario de Matilde, a cuya presencia atribuye él públicamente todos los males del pueblo.

Asociado a la epidemia de tifus, trae Romeo Pemán el eco de las teorías higienistas de la época, que provocarán roces entre el médico –a cuyo cargo se encuentra la actuación sanitaria durante la epidemia– y la maestra, que parece invadir sus competencias al divulgar entre las mujeres y las alumnas sencillas medidas higiénicas como el lavado de las manos y de la ropa.3

La gravedad de la epidemia traerá, además, la exótica presencia de los médicos de la capital con sus máscaras de pico de ave, enfrentados a los prejuicios de los naturales. Y de nuevo hace acto de presencia la Iglesia con sus rituales de devoción popular para casos de peste, que la autora cuenta y describe con total eficacia incorporando las Letanías de san Sebastián.4

Y alrededor de ambos temas, el caciquismo,que la Real Academia define como “intromisión abusiva de una persona o autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia”. El representante de esta “forma” política contra la que luchaba el Regeneracionismo de los gobiernos era don Casiano, que ponía y quitaba alcaldes y sometía a su dictado la forma de vida del pueblo y, como recuerda oportunamente el personaje de la señora María, “esa gente es peligrosa y nunca estará con los pobres”.5

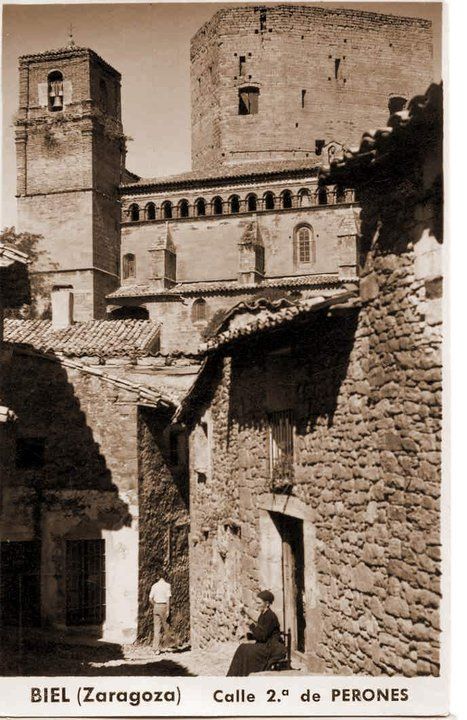

El Frago, recorrido calle a calle con fidelidad de plano, aparece envuelto con una pátina que impregna las casas, los muebles y los muros, que aparecen desconchados, desvencijados, caducos. Lo que acentúa así la sensación de una sociedad decadente, presa de viejas ideas. En tres únicos puntos se desenvuelve su vida social: la iglesia, el café y los carasoles.

Y a ese “macondo” llega Matilde, una joven con su imagen fresca y moderna. Una mujer de ciudad, con estudios, que desea trabajar. Su sola presencia marca el vivo contraste que existía entre la vida urbana y la rural. Y, además, posee la fuerte personalidad y el conocimiento necesarios para llevar a cabo su histórica misión de implantar las novedades educativas del Ministerio.

La autora no duda en vestirla a la última moda y describe a lo largo de toda la obra su vestimenta y calzado, lo que constituye otro de sus aciertos. El siglo XX inició una tendencia de cambio imparable en la moda femenina: las ropas y calzados se adaptaron a una nueva forma de vivir y actuar, que inauguró un nuevo código en las relaciones sociales.

Matilde, una extraña en aquel pueblo, se siente, de principio a fin, muy sola. Pero el personaje de María del Socarrau que, en principio, parecía que no tenía más papel que hospedar en su casa a la maestra, crece a lo largo del relato hasta convertirse en su confidente y su apoyo. Se trata así con total realismo la situación de aquellas maestras pioneras que tuvieron que afrontar muchas situaciones insólitas sin contar con el amparo familiar.

En esas circunstancias, la aparición del amor podía mitigar la soledad de estas jóvenes y Carmen Romeo no niega a la protagonista el derecho a enamorarse del médico don Valero, aunque se pasa de puntillas por el asunto y se deja a la imaginación del lector, en el final abierto, el desenlace de este asunto.

Aunque se alude constantemente a viejas costumbres y a viejos utensilios nombrados especialmente en el ajuar de las casas, no se trata en absoluto de un relato costumbrista. La novela se mueve entre la literatura verité y la novela histórica, y en su misma indefinición encuentra su propio lugar. Y una muestra de ello, entre otras, es la naturalidad con la que se hacen convivir el lenguaje administrativo traído por la maestra y el inspector, los latines del cura y la lengua coloquial sin marcas locales.

Es una narración rigurosa hasta el extremo en los datos históricos, inserta en un marco ficticio pero a la vez verosímil. Aunque es muy rica en técnica, en referencias literarias, en el uso de registros lingüístico y en recursos narrativos, logra dar la sensación al lector de haber leído una obra muy accesible, porque el lenguaje es siempre claro y los personajes atrapan desde las primeras páginas. Tiene la marca de Carmen Romeo Pemán».

De izquierda a derecha. Inmaculada Martín, Lola Gómez, Vanesa Álvaro (jueza) y Mercedes Asensio. Profesoras del Goya.

NOTAS DEL TEXTO DE FRANCISCA SORIA

1Un Real Decreto de abril de 1900 separa la educación del Ministerio de Fomento y lo crea con el nombre de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1900-1937). El conde Romanones, a sazón ministro de la nueva cartera, promulgó la remuneración de los maestros con cargo a los presupuestos del Estado, así como la reforma de la enseñanza primaria. Su plan de estudios se mantuvo vigente hasta 1937.

2Estos nombres protagonizaron narraciones como María del Socarrau, 2019; Un canónigo de Las Cheblas, etc. publicados en el Blog Letras desde Mocade.

3 Teorías higienistas iniciadas en 1790 en Austria y ya muy desarrolladas en España desde la segunda mitad del siglo XIX por el prolífico autor José Monlau, que publicó con éxito Elementos de higiene pública Monlau, J., Elementos de higiene pública, s.a. dos tomos. Este autor en los años 1856 publicó una extensa obra de divulgación, Diccionario etimológico de la lengua castellana (ensayo), precedido de unos rudimentos de etimología, 1856, con el que provocó una intensa polémica.

4 Capítulo 7. “A vueltas con el tabardillo”, páginas 82-85.

5 Capítulo 12. “Amainando el temporal”, página 149.

TEXTO DE CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

De izquierda a derecha, José Ramón Reyes Luna, alcalde de El Frago, Felipe Diaz Cano, vicepresidente de la Comarca, Carmen Romeo Pemán y Concha Gaudó Gaudó, leyendo.

Para esta segunda parte elegimos la segunda de las críticas de Concha. La primera tuvo lugar en Zaragoza, en la Diputación de Provincial de Zaragoza y Letras desde Mocade ya la publicó en su día.

https://letrasdesdemocade.com/2024/03/08/el-frago-1901-por-ensenar-a-las-ninas/

La segunda, la que publicó en el Hacedor de sueños, la pronunció en la sede de la Comarca de las Ciclo Villas, en Ejea de los Caballeros, es la que reproduzco hoy.

«Cuando yo era pequeña, en los albores de la televisión en España, había un programa titulado “Tengo un libro en las manos”. Este título se convirtió en un eslogan y muchas personas lo hemos adoptado como modo de vida.

Venir hoy a Ejea, a presentar un libro de Carmen Romeo Pemán, cumple dos de mis pasiones, el arte medieval, el románico en particular, y los libros, mejor si son de historia. Gracias, Carmen, y gracias a quienes lo han permitido y hecho posible, Felipe Díaz, vicepresidente de la Comarca de las Cinco Villas y José Ramón Reyes, alcalde de El Frago.

Mi presencia aquí es el regalo de una amiga. Pero no se preocupen, la amistad no me ciega para ser crítica y objetiva en mis valoraciones.

Seguramente, ya conocen a Carmen Romeo, vecina de una cercana localidad cincovillesa, El Frago, donde nació en 1948 y de donde, como ella dice, nunca se ha ido, pues ese es el lugar donde mora, aunque sus muchas actividades la hayan obligado a residir en otro lugares. En El Frago dio sus primeros pasos, aprendió las primeras letras en su escuela, de la mano de una buena maestra, y sólo salió de allí para seguir estudiando, mejor dicho, para titularse, porque su estudio, su conocimiento, tiene sus raíces en este lugar, donde, desde muy pequeña, iba de casa en casa para que gentes diversas le contasen historias, sus cosas, su vida… y ella iba almacenando narraciones, leyendas, construyendo su saber y, sobre todo, aprendiendo a amar sus orígenes y a su gente. Porque sin amor, sin pasión, no se pueden construir los hermosos relatos y la sabiduría que nos entrega.

Carmen estudió el bachillerato en el Colegio de Santa Ana de Zaragoza, en un internado que permitió a muchas chicas de los pueblos de Aragón acceder a una educación superior. Un lugar difícil por el que tuvieron que pasar las chicas jóvenes de pueblo que querían estudiar más.

Estudió Magisterio y Filología Románica en la Universidad de Zaragoza y, para no desaprovechar los veranos, perfeccionó idiomas en Francia y Bélgica. Su expediente académico la llevó a entrar, nada más acabar la carrera, en el Colegio Universitario de Teruel como profesora de Literatura e investigadora en el ámbito lingüístico y también, muy pronto, en historia de la educación.

Cambió la docencia universitaria por la enseñanza secundaria, donde ha ejercido su vocación docente en los Institutos Francés de Aranda de Teruel y Goya de Zaragoza durante más de 40 años, como Catedrática de Lengua y Literatura. Y digo “vocación” y no actividad docente, porque sólo desde la vocación se puede llevar una actividad profesional a la excelencia, como ella lo ha hecho.

A pesar de que los tiempos en la enseñanza secundaria están muy dominados por las clases, la docencia, Carmen nunca abandonó la investigación, ampliando sus temas de interés a la didáctica, la pedagogía y la coeducación.

Un trabajo intenso, eficaz y reconocido. Emociona ver cómo la valoran sus alumnas y alumnos, cómo la abrazan, cómo la citan. Cómo la quieren. Sus publicaciones, premios y reconocimientos, los pueden ver fácilmente en la red. Pero estas citas no recogen el día a día. Yo quiero contar aquí un ejemplo, visto con mis propios ojos, pues, además de tener el privilegio de ser su amiga, he tenido la suerte de ser su compañera de trabajo.

Carmen asumió por decisión personal el Aula de español para alumnado extranjero del Instituto Goya. No era lo habitual, en su condición de Jefa de Departamento. En un accidente doméstico se rompió una pierna y tuvo que estar de baja. Sus alumnas y alumnos, con los que se comunicaba por correo electrónico, en los primeros pasos de la informática, para hacerles practicar la lengua, se enteraron enseguida. No querían otra profesora y nos propusieron la solución. Se enteraron de que en la Seguridad Social prestaban sillas de ruedas. Ellos mismos irían a pedir una silla y, cada día, por turno, ellos o ellas irían a buscar a Carmen a su casa y la devolverían a su domicilio. Todo arreglado. Varios de estos alumnos que pasaron por las clases de español de Carmen llegaron a la universidad y son hoy excelentes profesionales.

El Frago, 1901. Por enseñar a las niñas. Ya he dicho que me gustan los libros de historia. Pues aquí tenemos uno, un libro de historia, historia política de España (la regencia, los ministros, el carlismo y la influencia de la Iglesia, el caciquismo, las tímidas reformas regeneracionistas) de historia de la educación (el recién nacido ministerio, los decretos, las exigencias en educación, las nuevas corrientes pedagógicas), de historia de las mujeres (acceso al trabajo, a la educación, primeros pasos de la emancipación y también la violencia, la opresión, el dolor), de historia de una comunidad, historia del pensamiento (nuevas y viejas ideas), historia de la cultura. Y una novela, novela social (las relaciones, las diferencias, la relativa riqueza y la relativa pobreza, el trabajo, el progreso, el ocio, la amistad), novela protesta, novela reivindicativa, novela utópica. Utópica, sí, porque nos invita a mejorar, a crear ese lugar que todavía no existe. Y una novela homenaje.

La autora es, en primer lugar, una investigadora. Todos y cada uno de los aspectos tratados en la obra están documentados e investigados. Son muchas las horas pasadas en los archivos históricos y es muy profundo el conocimiento que Carmen tiene de la Historia de la Educación. Con esos mimbres teje, de forma magistral, el largo camino de la educación de las mujeres. ¡Cuántos escollos por superar, cuántas ideas que rebatir, cuántas piedras en el camino, malentendidos y malas intenciones, y cuántos sufrimientos para las niñas y las maestras!, algunos conocidos por experiencia propia, incluso mucho tiempo después. El final feliz ha llegado después de un largo camino de espinas, un calvario, en lenguaje de don Mateo, aunque él diría algo peor.

Pero no sólo aborda la historia de la educación. Préstenle mucha atención al tema de la moda incluido en la novela. Las diferentes formas de vestir, las prendas tradicionales y sus usos, los cambios introducidos con el nuevo siglo, tejidos, prendas, modas… (Carmen descubrió a Pilar Lana, la primera mujer empresaria en el s. XIX en Zaragoza, propietaria de una fábrica de corsés).

Historia de la medicina y de la higiene. Las enfermedades, los tratamientos y los nuevos usos higiénicos…. También en este campo tiene la autora un profundo conocimiento a través de sus estudios sobre las Damas de la Cruz Roja.

Por último, pero tan destacado o más que el primer punto, la historia de la comunidad. Este aspecto es un auténtico tratado de etnografía. ¿Cómo es la vida cotidiana de una comunidad pequeña, rural, de montaña media, las Altas Cinco Villas, en la época del cambio de siglo, del XIX al XX, y del cambio de era, de la tradición a la modernización? ¿Cómo convive lo nuevo y lo viejo, cómo se superan las resistencias al cambio? Reconozco que, a mí, los otros temas me interesan y me gustan mucho, pero este me ha dejado abducida. Cómo cuenta la vida diaria, las necesidades, las relaciones, cómo recupera los usos, la tradición.

Carmen había escrito muchas obras de investigación; ahora nos ofrece una obra literaria, una novela, su primera novela publicada (siempre lo digo, que ha tardado en publicar literatura, pero que lleva muchos años escribiendo. Si no, no se puede hacer tan bien). ¿Qué aporta la novela a esta historia? Pues le aporta el alma. Porque todo lo que sucede es la vida misma de las personas que hacen o sufren los acontecimientos. Y sólo de esta forma conocemos la auténtica verdad histórica. No es lo mismo escribir que hubo muchas dificultades para escolarizar a las chicas que mostrar que recibían clase en un lugar lleno de boñigas en el suelo. Y así, todo.

En El País del 7 de abril último, Irene Vallejo publicó un artículo titulado “El ombligo de los sueños”. Allí recoge unas frases de la primera novela conocida, del s. XI, Genji Monogatari de Murasaki Shikibu: “Las crónicas históricas muestran sólo una parte de la verdad, y es en los relatos de ficción donde descubrimos las causas profundas de lo que sucede”.

Eso es, precisamente, lo que logra Carmen con esta novela. Contar la verdad de la historia, la historia total, la intrahistoria.

Por cierto, Carmen Romeo fue profesora de Irene Vallejo. Ella la presentó al primer concurso literario, que ganó, por supuesto, y la animó en sus primeros pasos de escritora. Irene nunca olvida citarla en sus charlas, en sus obras –ahí está en El Infinito en un junco–, y de reconocerle, con todo su cariño, todo el conocimiento que le trasmitió y le trasmite, en presente.

También dice Irene que, al leer una novela, intervienen todos los sentidos y se activan las áreas cerebrales relacionadas con el significado de las palabras. Olerán el aroma del falso café de achicoria recién hecho, sentirán el estómago ardiente con el trago de pacharán. Y temblarán ante la idea de los manejos de la Feria de Ayerbe y les dolerán las manos, como a las lavanderas cuando bajaban a lavar la ropa a las frías aguas del Arba.

Ya termino, pero no sin hablar del lenguaje. Culto y popular, en una sinergia especial, en una transición imperceptible, pero clara y lógica. No es fácil manejar con tal seguridad ambos registros.

Recordemos que la lengua, las lenguas, incluidos los latines, y la literatura son las dos aficiones y especialidades de la autora. La descripción precisa, los topónimos, el vocabulario específico y las citas literarias, elegidas a su gusto. Todo, todo está perfectamente integrado.

Pero la razón de la novela es otra. El objetivo final es la reivindicación de la EDUCACIÓN como fuente de sabiduría, como llave del conocimiento, del progreso, de la libertad. Como clave de la emancipación de las mujeres. “Otro gallo nos habría cantado a nosotras” con una maestra así, dice Dominica del Corronchal (cap. 6). “Es usted muy valiente. Al final cederán. No les quedará más remedio”, dice una voz de mujer desde la ventana (cap. 5). “Esas manicas, pronto bordarán sus ajuares con primor” (cap. 5), y aprenderán a coser la ropa interior y aprenderán higiene y, quién sabe, algunas de ellas saldrán a estudiar y se harán maestras para enseñar a las niñas.

Todas esas maestras, que Carmen tiene biografiadas en su blog Letras desde MOCADE, doña Inés, doña Simona, doña Angelita, doña Asunción, doña Nieves, todas, todas son doña Matilde. Todas ellas “entregaron su vida a las niñas de un pueblo perdido entre los montes”. Un homenaje al magisterio femenino.

Carmen ha reconocido, en varios de sus escritos y, sobre todo, en el gran libro sobre la escuela rural De las escuelas de El Frago, la gran importancia que ha tenido la escuela –las maestras y los maestros– para el gran número de fragolinos que andan por el mundo ejerciendo, de forma destacada, sus profesiones. En El Frago construyeron “a vecinal” las primeras escuelas y “a vecinal” del siglo XXI, aunque ahora usaríamos otro término, se han reabierto las escuelas hace un par de años. Tienen un gran futuro.

A don Gregorio y doña Asunción, maestros de El Frago, sus maestros, sus padres, dedica Carmen esta primera novela. Y destinó los beneficios de la primera edición a la reabierta escuela de El Frago.

Tengo un libro, una joya, en las manos: el libro de Carmen Romeo El Frago, 1901. Por enseñar a las niñas. Léanlo, aprendan y disfruten».

Concha Gaudó con ejeanos y fragolinos juntos.

MI PRESENTACIÓN EN EJEA

Fernando Ciudad Lacima, Concha Gaudó y Carmen Romeo, firmando.

¡Buenos tardes!

Es mi momento de acción de gracias. Y quiero que sean unas gracias de corazón. Antes de comenzar por lo menudo, gracias a todos los que habéis venido a arroparme.

En primer lugar gracias a Felipe Díaz Cano, vicepresidente de la Comarca Cinco Villas, por acoger esta presentación, precisamente aquí, en Ejea. Tengo motivos personales para decirle que me hace mucha ilusión estar en Ejea,

En 1943 vinieron mis padres de maestros a las Escuelas Graduadas. Aquí, en el paseo del Muro nació mi hermana Maruja Romeo. Y mi hijo mayor se casó con una ejeana. Así pues, tengo una extensa familia, una nuera y un nieto ejeanos

Además, el Centro de Estudios Cinco Villas, dirigido por Fernando Pellicer me publicó dos libros sobre El Frago: En 2014, De las Escuelas de El Frago, y, en 2021, De la roca nacidas, un libro de relatos ilustrado con acuarelas por la fragolina María Aguirre Romeo. Hoy, en su pueblo, quiero agradecer a Carlos Pellejero, su empeño para que esos libros vieran la luz con mucho éxito.

En torno a los años sesenta del siglo pasado, muchos fragolinos, unos muy amigos y otros de mi familia, vinieron a vivir a Ejea y a los pueblos de alrededor.

Para mí son motivos suficientes para estar realmente emocionada.

Aunque, por cuestiones de agenda, no ha podido asistir ningún representante de la editorial Comuniter, quiero darles las gracias por acoger mi manuscrito y publicar el libro con tanta rapidez.

Gracias con mayúscula a Concha Gaudó, por estar siempre a mi lado, unas veces de forma visible, como ahora, y otras entre bambalinas.

Concha además de amiga y compañera, es una excelente crítica literaria, aunque venga de historias. Es una enamorada de las lenguas. Habla alemán, inglés, francés y, está estudiando árabe. Su permanente contacto con otras lenguas la dota de una sensibilidad lingüística poco común que se refleja en su forma de leer y hacer crítica literaria. ¡Gracias, Concha!

Y, ¿cómo no? Gracias especiales al Ayuntamiento de El Frago, al que preside José Ramón Reyes Luna. José Ramón, desde la legislatura anterior me venía dando la lata para que escribiera algo nuevo sobre El Frago y sobre la escuela. Esta vez le he hecho caso y no ha sido un ensayo histórico, como fue el libro De las escuelas de El Frago. Esta vez me he atrevido con una novela. ¡Gracias, José Ramón, por tanto! Estas palabras son sólo un pequeño reconocimiento a lo mucho que te mereces.

Para acabar con los agradecimientos, nunca me olvidaré del Ayuntamiento que presidió Javier Romeo Berges. Además de apadrinarme los libros De las escuelas de El Frago y De la roca nacidas, me animó a involucrarme en conferencias y en escritos fragolinos. Y me facilitó la tarea abriéndome lasb puertas del Archivo.

Me gustaría que este acto, además de la presentación de una novela, fuera una celebración y una reivindicación por la recuperación de nuestras escuelas. Llevaban 32 años cerradas y, como por arte de magia, los fragolinos, con José Ramón en el timón, hemos logrado lo que parecía imposible. Os confieso que el día que me comunicaron su reapertura lloré. Eran lágrimas de mucha emoción.

Abrir unas escuelas es siempre un proyecto de futuro. Un proyecto de larga duración. Los fragolinos sabemos mucho de eso. Y las vamos a mimar, os lo aseguro. Pero necesitamos el apoyo de las instituciones. Sé que en la Comarca de las Cinco Villas nos apoyáis, pero no está de más recordar que necesitamos mucho fuelle para un proyecto tan ambicioso. Tener unas escuelas abiertas supone acoger a nuevas familias, prepararles casas y conseguirles contratos de trabajo. Y eso solo se consigue con el compromiso de todo el pueblo, yendo todos a una. Pero en El Frago no reblaremos, que en 1926 nuestros abuelos y bisabuelos nos dieron un ejemplo digno de figurar en los libros de los guinness. El pueblo unido apostó por la enseñanza de sus hijos y de sus descendientes. Nuestros abuelos y abuelas se unieron para construir a vecinal, crowdfunding diríamos hoy, un edificio escolar que acogiera a sus hijos y a los maestros de entonces y a los que llegaran en el futuro.

Como muchos ya habéis leído la novela y Concha ha hecho una excelente presentación, yo solo os contaré algunos secretillos.

La novela lleva un doble título. Es que no sabía cuál elegir. Los dos responden a dos regalos de mis padres. Me hicieron nacer en el Frago y me contagiaron el amor por el pueblo, por sus gentes y por su historia. Y de los dos me viene la pasión por enseñar. De ellos aprendí que la enseñanza crece y se hace más digna cuando nos entregamos a los alumnos con menos oportunidades. Sin olvidar a ninguno, claro. Tampoco a los de altas capacidades.

Mientras escribía esta novela, desplegaba las alas que ellos me dieron. Esas alas que me ayudaron a documentarme y a recrear todos los conflictos de 1901, un año muy difícil en la historia de la Educación y en la de El Frago en particular.

Repartidas por las páginas encontraréis muchas claves fragolinas. Pasaréis algún rato en el Carasol de Vicenta. En el Café de Rosendo podréis charlar con Mosén Mateo Echevería, el cura que bautizó a muchos de nuestros abuelos y bisabuelos. O escucharéis la voz dulce de Matilde, convertida en mi doña Matilde.

Es que yo he puesto a funcionar elementos en el contexto histórico de España en Aragón y en El Frago, porque es lo que mejor conozco.

He ejercido cuarenta años de profesora en Aragón y fui alumna de la escuela de El Frago hasta los trece años. Allí viví situaciones que se parecían más a las de las escuelas del XIX que a las del XX. El tesón y la lucha de mi maestra, mi madre, por defender la educación de las niñas era muy parecido al que reflejaban las maestras del siglo XIX en las memorias que publicaban en la prensa nacional.

Como en todas las novelas históricas la realidad anda mezclada con la ficción. Y juntas forman un universo verdadero.

Para satisfacer la curiosidad de algunos lectores, al final he puesto una relación de acontecimientos y personajes que he ficcionalizado a partir de la realidad.

Espero que disfrutéis leyéndola tanto como yo escribiendo. Poque esta novela me salió de las entrañas. Y, de nuevo, gracias a todos.

PARA TERMINAR

Sivia Gómez Bosque, autora de las Primeras maestras de Zuera y compañera de Editorial, con la que compartí espacio de firmas en el Paseo de la Independencia el día del libro, me escribe lo.siguiente:

«Espero que está novela tenga muchos éxitos no sólo por lo bien que está escrita y lo a gusto que se lee, sino porque el relato aporta mucha información, poco conocida, en un momento de transición educativa y tan importante para las mujeres.

Debería leerse en las carreras de Magisterio para tener un referente histórico de las dificultades que entrañaba nuestra profesión además de la escasez de posibilidades de desempeñarla.

Me alegro mucho de que hayas escrito una novela tan especial.

Espero que sea muy leída pues daría una visión más cercana de la historia de esta profesión. Lo creo de verdad. Ojalá se lea mucho. Me parece que es un trabajo muy bonito aunar realidad y ficción para narrar en una novela ciertos hechos y que resulte tan entretenida y tenga ese gancho que te pide seguir y seguir».

Sivia Gómez. Pseudónimo: «Sivia Silviae».

Gracias, Silvia, por tus palabras y por tu gran aportación a los albores de la Educación Pública aragonesa con «Las primeras maestras de Zuera», editorial Comuniter, Zaragoza, 2024.

Cristina Berges Casabona y Carmen Romeo Pemán.

Cristina Berges Casabona, una de mis fans fragolinas, el día 23 de abril, acudió a la Feria del Libro, en el paseo de la Independencia de Zaragoza, a hacerse fotos conmigo. Un abrazo para ella y para todos mis lectores.

Carmen Romeo Pemán

Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos.

Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos.